成果が出ない現地社員とどう向き合う? シンガポール拠点の“成果と昇給”にズレがある理由と評価制度の再設計法

- 2025.05.20

Article

「最近、うちのローカル社員が他社からオファーをもらっているようで…」

「この給与水準にしては、正直パフォーマンスが物足りないんです」

そんな声を、シンガポール拠点のマネジメント層から聞く機会が増えています。人件費がじわじわと組織の重荷になりつつある中、給与に対して「見合う活躍」ができていない社員に、どう向き合うべきか。これは、もはや一部の企業だけの悩みではありません。

かつてシンガポールは、日系企業にとって「アジア戦略の拠点」として多くのメリットをもたらしてきました。英語力の高い人材、クリーンなビジネス環境、安定した治安と経済基盤。けれども近年、シンガポールの給与水準は10年前と比較して1.4倍に膨れ上がり、EP(Employment Pass)の取得基準も段階的に引き上げられています。日本国内の昇給幅と比べれば、まさに“別世界”です。

一方で、ローカル人材の意欲や成長意識が伴っていないと感じる声も根強くあります。「昔からいる社員が新しいことに挑戦しようとしない」「給与レンジを引き上げても、それに応じた成果が見えない」── その背景には、日系企業特有の組織文化や、マネジメントアプローチのズレが潜んでいるかもしれません。

このような現状に対し、今あらためて問われているのは、「この給与で、この期待値で、この人材に、何を任せるのか」という問いそのものです。成果と報酬が連動した透明な制度はあるのか? 社員自身が“成長すれば給与が上がる”という実感を持てているのか? そして、その前提として、「何を期待しているのか」が、組織として定義されているのか──。

本記事では、シンガポール拠点における賃金上昇を背景に、給与による期待値とパフォーマンスが乖離しているローカル社員への対応について、多面的に掘り下げていきます。日本人駐在員の役割見直しから、ローカル主導型組織への移行、人事評価制度のアップデート、そしてグロースマインドセットの浸透まで──。

「給与は払っている。でも社員は動かない」

そんなもどかしさを抱える駐在マネジメントの皆様にとって、今こそ組織と人材の“期待と実力のバランス”を見つめ直すタイミングです。

この構造的な課題にどうアプローチし、どんな打ち手を講じるべきなのか。現地のリアルな声と実例をもとに、変革のヒントをお届けします。

目次

この10年間、シンガポールの給与水準は目覚ましく上昇してきました。政府統計で見ても、月収の中央値は2011年から約1.4倍へと増加。上昇率で言えば実に40%にも達しています。これに対し、日本の同時期の上昇幅はわずか4%。賃金成長率という視点では、シンガポールと日本は“10倍”の開きがあるという現実に直面しています。

加えて、EP(Employment Pass)の最低給与基準も、2011年時点では2,500ドルだったものが、現在では5,000ドル(新卒などは4,500ドル)にまで引き上げられています。もはや、「優秀な人材を低コストで確保できる国」という過去の幻想は通用しません。

現地の大学卒業生の初任給を見ても、上昇トレンドは顕著です。たとえばNUS(国立大学)ビジネススクールの学部卒業生の月収は、かつては3,000ドル程度だったものが、近年では4,300ドルを超えるまでに上がっています。情報系学部に至っては5,000ドル超えが当たり前。これは新卒の話です。

そして現地マネジメント層の給与レンジも見逃せません。地域統括マネージャー(Regional Manager)の中央値は月収10,000ドルを超え、営業部門の統括者ともなれば12,000ドル、MDクラスやCOOクラスでは20,000ドル台半ばという数字が出ています。こうした水準は、職種や業種を問わず、シンガポールが“高コスト地域”へと確実に変化していることを物語っています。

ところが、こうした高騰する給与水準とは裏腹に、現場ではある種の“期待と成果の乖離”が目立ち始めています。企業としては市場価格に合わせて給与を上げているつもりでも、それが社員のパフォーマンス向上に繋がっていない。むしろ、給与に対する期待値ばかりが膨らみ、成果とのバランスが取れなくなってきている──そんな現象が起きているのです。

実際、日系企業の駐在員からはこんな声が聞かれます。

「給与レンジを上げたのに、何も変わらない。本人の意識も行動も、以前と変わらない」

「新しいことに挑戦しようとする姿勢が見えない」

「“外資ならもっともらえる”という話ばかりしてくるが、成果に見合った給与かといえば…」

こうした声に共通しているのは、「給与=モチベーションの源泉」という前提が、シンガポールでは必ずしも通用しないという点です。社員の側からすれば「給料が上がったのは当然」と捉えており、報酬に対する納得感や感謝よりも、「他社の水準と比べてどうか」が常に尺度となっています。

また、最近では「うちの給与テーブルを見直したばかりなのに、また市場に追いついていない」「オファー水準がさらに上がっていて、追いかけてもキリがない」という相談も増えています。つまり、“給与を上げれば解決する”という時代はすでに終わっているのです。

さらに注目すべきは、社員が報酬に対して“納得できる理由”を求めているという点です。給与が市場水準と比べて妥当か、同じポジションの同僚と比べて公平か。その説明が不十分であれば、たとえ好待遇であっても「自分は評価されていない」と感じ、退職に至るケースも少なくありません。

特にシンガポールでは、賞与が支給された翌日には社員同士で「あなたはいくらだった?」と情報共有が始まるのが一般的です。日本のように“報酬は個人情報”という暗黙の了解は存在しません。だからこそ、企業としては報酬の根拠を説明できる制度と対話の姿勢が問われます。

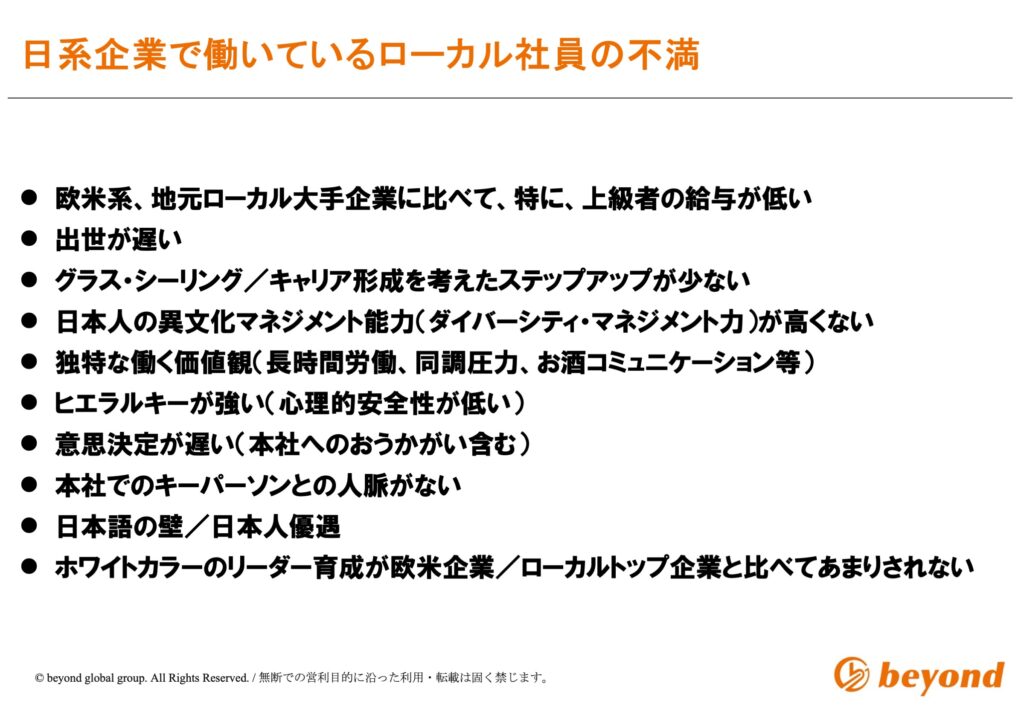

日系企業においてはこうした透明性や説明責任が圧倒的に不足しており、それが「評価が不明瞭」「キャリアの先が見えない」といった現地社員の不満へとつながっています。

このように、給与水準の上昇は“単なるコストの問題”ではなく、社員との信頼関係やエンゲージメントの問題に直結しています。だからこそ、企業としては「期待する成果」「報酬との整合性」「今後の成長の見通し」など、複数の要素を明確にし、再設計していくことが不可欠になっています。

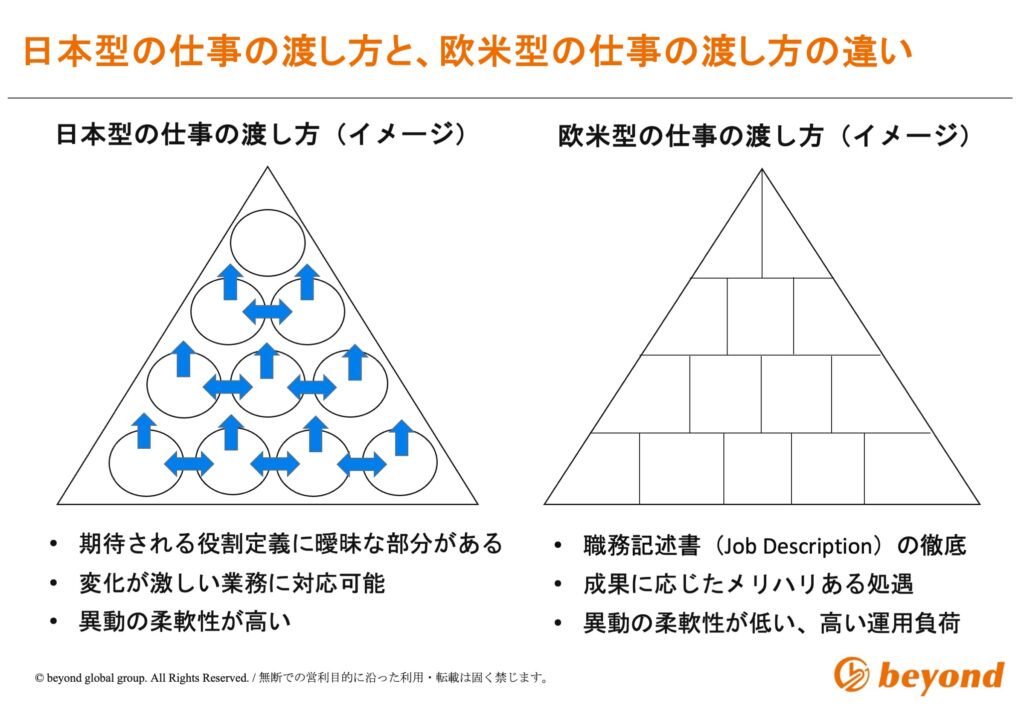

シンガポールの現地人材にとって、日系企業の「仕事の渡され方」は、他の企業とはまったく異なる印象を与えています。日本型の仕事の渡し方は、リレー形式、欧米型の仕事の渡し方はサッカー形式と言われています。

日系企業は、いわばリレー形式です。ひとつの業務を細かく切り分け、各担当者に「この部分だけ」を任せるスタイル。明確な指示と業務範囲が定まっており、「言われたことを確実にやる」ことが評価されます。一方で、仕事の全体像や背景を理解する機会は少なく、職務を越えた判断や提案をすることはあまり期待されません。

これに対し、欧米企業はサッカー形式。各社員が状況を見ながら自律的に動き、必要に応じて役割を超えてパスを出し合うスタイルです。「何をゴールとするか」さえ共有されていれば、やり方や進め方は各自の裁量に委ねられることも多く、結果に対しての責任を重視します。

シンガポール人材、とくに若い世代にとって、この「ゴールを自分で考える自由度」「裁量を与えられる感覚」が、働く上でのやりがいや満足度に直結しています。そのため、仕事の進め方が細かく制限される日系企業に対し、物足りなさや不自由さを感じる人も少なくありません。

現地社員の声としても、「何のためにこの業務をしているのかがわからない」「もっと大きな視点で仕事を任せてほしい」という要望は根強く存在しています。

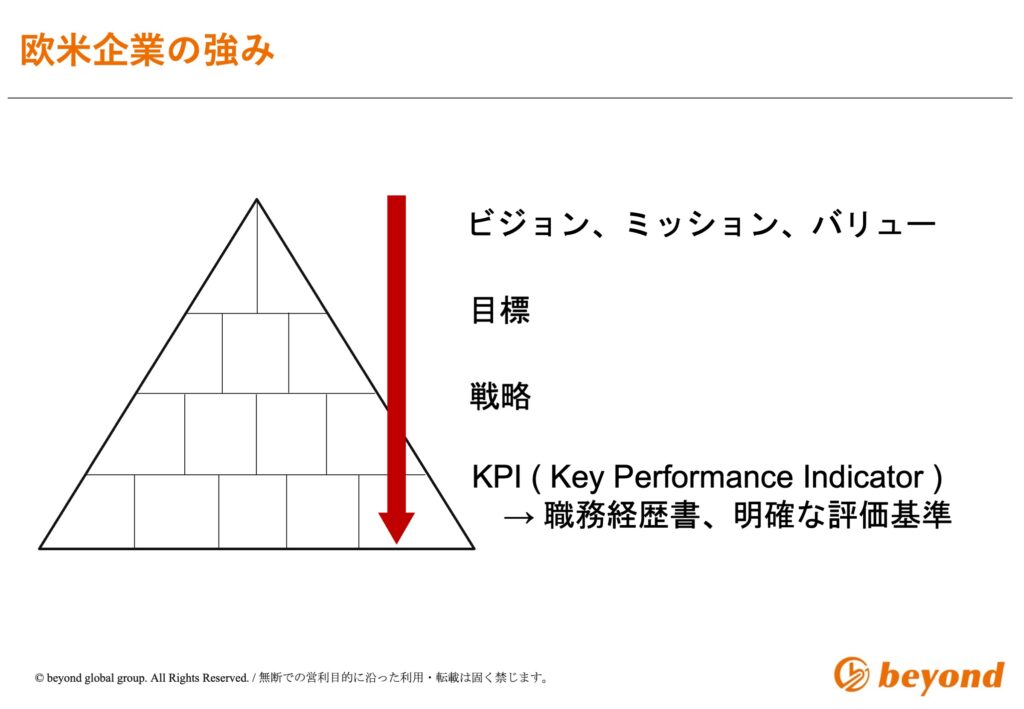

こうした背景から、シンガポールのローカル人材にとって魅力的に映っているのが、欧米企業が導入している成果と報酬が明確にリンクした制度設計です。

欧米企業では、ポジションや職責に応じて明確な職務記述書(Job Description)が設定されており、評価の基準が可視化されています。また、その評価は定量的な目標だけでなく、業務改善への取り組みやリーダーシップ行動など、多角的な観点から行われます。

この仕組みにより、「なぜ自分はこの給与なのか」「どうすれば昇進できるのか」「来年、どれくらいの報酬を目指せるのか」が社員自身の手に委ねられ、“ジブンゴト”としてキャリアを描く意欲が高まるのです。

さらに、成果が出ない場合にも欧米企業では業務改善プログラム(Performance Improvement Program/PIP)を適用し、どの点をどう改善すればよいかを明文化して示します。このように「評価と改善」がセットで存在することで、本人にとっても納得感があり、組織としてもフェアなマネジメントが実現されます。

このような比較を踏まえると、欧米型のマネジメントは、ローカル人材が“自分の将来”を描きやすい環境を提供していると言えます。だからこそ、給与水準が同等でも、ローカル人材が欧米企業を選ぶ傾向が強まっているのは当然の流れといえるでしょう。

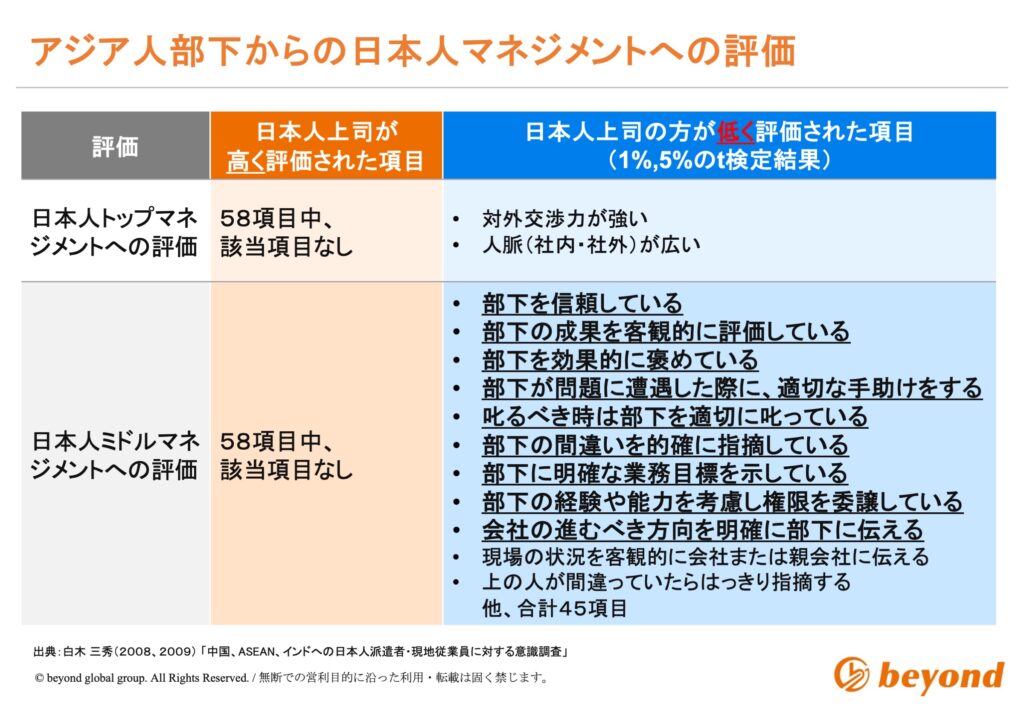

「上司として信頼できるか?」

この問いに対して、現地社員がどのように日本人駐在員を評価しているか── そこには、私たちが想像している以上のギャップがあります。

beyond globalで実施した調査結果によると、「直属の上司を信頼している」と回答した割合は、日本人駐在員の場合、シンガポールではわずか41%。これは、現地上司が62%、欧米出身の上司が67%という数値と比べて、明確に劣る結果です。

なぜ日本人駐在員は、現地部下からの信頼を得られないのでしょうか。

その要因の一つが、「何を期待されているかを伝えない(伝えられない)」という日本型のマネジメントスタイルです。

部下に仕事を渡すとき、明確なゴールや期待値を言語化せず、阿吽の呼吸や空気感で伝えようとする。そして、結果が思った通りでなかったときに「なぜこうしなかったのか?」と責めてしまう。これでは、部下にとっては理不尽にしか映りません。

また、もうひとつの大きなギャップは、「正解がわかっているのに、それを部下に伝えない」上司の態度です。駐在員として長く日本で経験を積んできた方ほど、「どうすればうまくいくか」は肌感覚でわかっているケースが多いものの、その“暗黙知”を言語化して伝えることが苦手です。現地部下はそれを察することができず、「なんとなく評価されていない気がする」「何が正解なのかわからない」という不安を募らせてしまいます。

現地社員にとっては、上司が何を見ているのかわからない=努力の方向が定まらないということです。こうした見えない壁が、信頼関係を築くうえで大きな障害になっているのです。

もう一つ、多くの日系マネジャーが口にするのが、「もっと主体的に動いてほしい」「自分で考えて動いてほしい」という不満です。けれども、その“主体性”がなぜ発揮されないのかを、構造的に理解しようとしている企業は意外に少ないかもしれません。

我々がご支援している中で、ある大手企業の駐在員の方が、、、

「一生懸命育ててきたローカルの若手社員が、欧米企業に転職していった。すると半年後、その会社のLinkedInで、彼がチームをリードしている姿を見た。自社では『まだ早い』『もっと経験を積んでから』と思っていたのに、外に出た途端に活躍していた。あれはショックだった。」

これは象徴的なエピソードです。つまり、人材が育たないのではなく、育てる環境を整えられていないだけなのです。

さらに、評価とポジションが曖昧なため、「どれだけ頑張っても、結局は年功や日本人上司の一存で決まる」といった不信感が蓄積されやすい環境でもあります。社員が「どうせ変わらない」と感じてしまえば、挑戦や工夫をするモチベーションは湧いてきません。

つまり、日本的なマネジメントが機能しない最大の理由は、現地社員の「主体性」や「成長意欲」を活かしきる制度とカルチャーが整っていないことにあります。

ローカル人材が本来持っている力を引き出すためには、まず日本型の前提を手放し、「何を期待しているのか」「どうすれば評価されるのか」「挑戦してもいいのか」という明確なメッセージを発信する必要があります。そうでなければ、社員の主体性を引き出すどころか、逆に抑え込んでしまう危険性があるのです。

シンガポールで働くローカル社員の行動原理を理解するうえで、最も根底にあるのが能力主義・実力主義という価値観です。努力や年次ではなく、結果を出した人が正当に評価されること。これは、日本的な「空気を読む」「全体に配慮する」「和を重んじる」といった集団主義とは、まったく異なる個人主義的な前提に立っています。

たとえば、彼らが育ってきた学校教育や進路選択でも、「何点を取ったか」「どれだけ成果を出したか」が明確に評価に反映される仕組みが徹底されています。ビジネスの現場でも、「自分がどれだけ価値を出せているか」を常に意識しており、実力があれば若くても重要なポジションにつけるべき、という考えが一般的です。

だからこそ、「成果を出しても報われない」「年功や日本人上司のさじ加減で決まる」といった組織に対しては、強い不信感を抱きます。そして、そうした不透明な評価環境が続くと、「この会社ではキャリアを築けない」と判断し、転職を選ぶ傾向が強くなります。

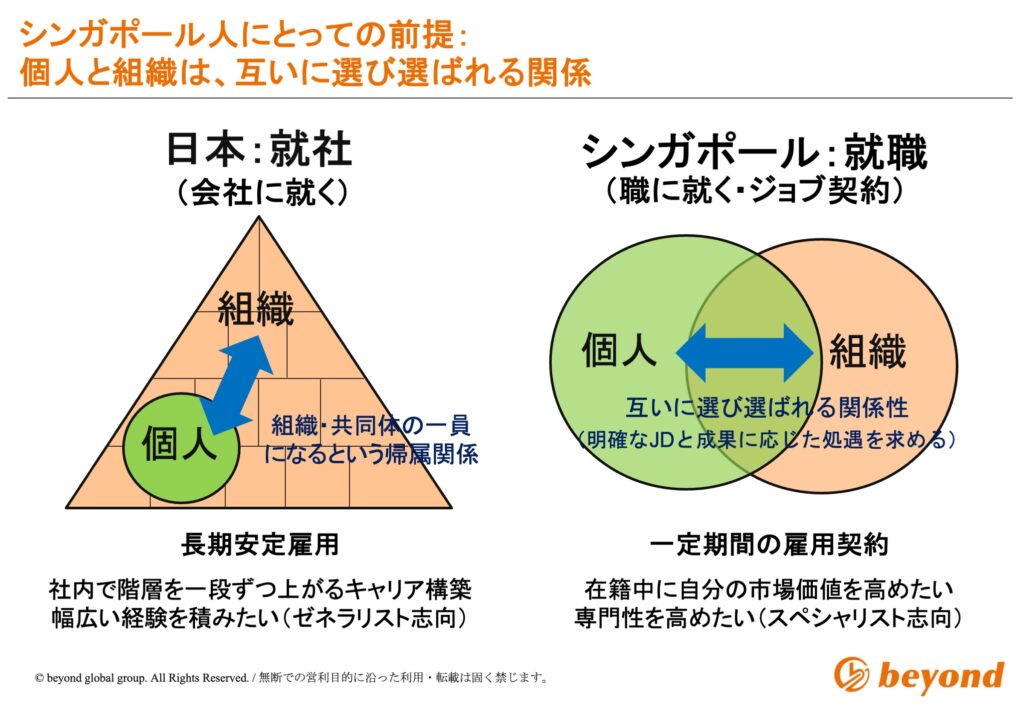

シンガポールでは、「個人は組織に尽くすべき存在である」という日本的な忠誠心モデルは通用しません。むしろ、「自分が価値を発揮できる場を選ぶ」「合わない組織にはとどまらない」という価値観が一般的です。組織と個人は対等な契約関係であり、互いに選び選ばれる存在である、という認識が根付いています。

それゆえ、会社に対して“過度な期待”もしなければ、“一方的な忠誠”を誓うこともありません。冷静にキャリアパスを見極め、自分の市場価値が高まりそうな場を選び、移っていく。それがキャリアアップとみなされる社会です。

この前提に立ったとき、企業が「社員を育てる」という視点に立つだけでは、ローカル人材の心は動きません。重要なのは、「この会社にいると自分が成長できる」「将来の可能性が広がる」と、本人が自ら感じられるかどうかです。

だからこそ、「成長すれば給与もポジションも上がる」「結果を出せばチャレンジの機会が与えられる」といった明確な構造が必要なのです。逆にいえば、それがない組織は“選ばれない”という現実に直面することになります。

では、シンガポール人材のやる気スイッチを押すために、具体的にマネジメントとして何をすべきか。

最後に、忘れてはならないのが対話とフィードバックの習慣化です。上司からの定期的な1on1や振り返りの場を通じて、「自分は見てもらえている」「努力が認識されている」と感じられることが、日々のモチベーションに直結します。

やる気スイッチは、押す側のアプローチ次第です。「なぜこの仕事を任せるのか」「どうなってほしいのか」を丁寧に伝え、社員自身がキャリアの主人公であると実感できる場を用意する。それが、シンガポールにおけるマネジメントの鍵なのです。

「給与は十分に支払っている。それに見合った成果を出してほしい」

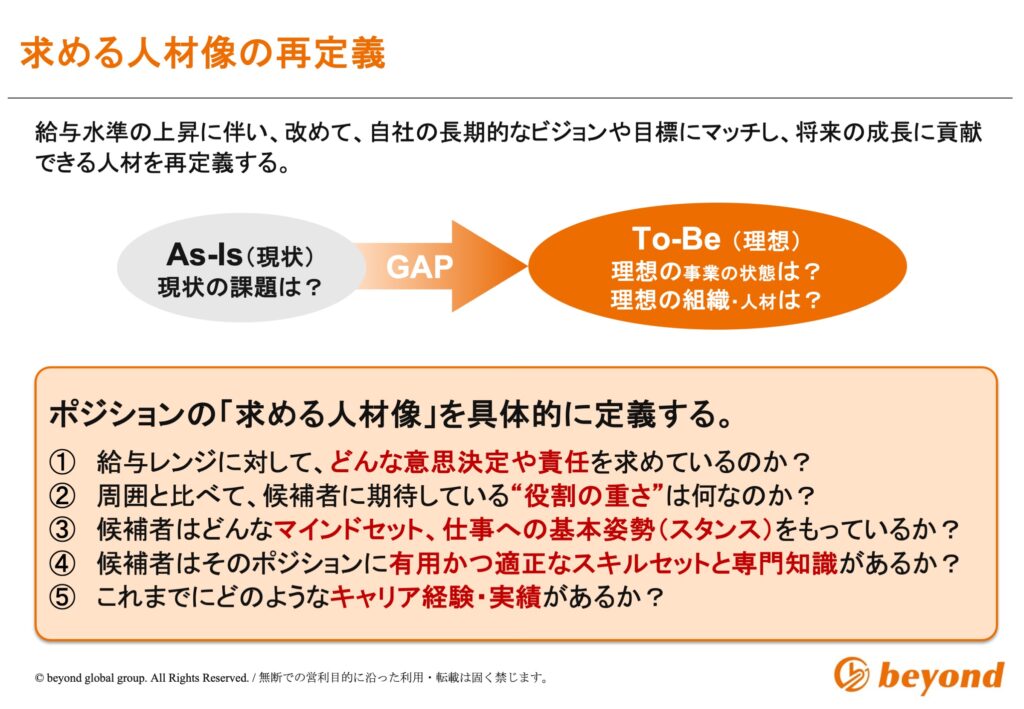

そう思っているマネジメント層は少なくありません。しかし、ここで見落とされがちなのが、「そもそも何を“成果”と定義しているか」です。

今まで多くの日系シンガポール拠点をご支援している中で、求める人材像を明確に定義できていない企業が多いです。給与に期待値が含まれるのであれば、その期待は具体的な行動や成果レベルに落とし込まれている必要があります。たとえば:

こうした問いへの答えが曖昧なまま、「なんとなく物足りない」と感じていると、社員側との認識のズレが広がるばかりです。「このレベルの給与を支払っている人材に、我々は何を任せているのか?」という定義がない限り、評価も育成もできません。

まず取り組むべきは、社員の問題ではなく、組織側の“定義の曖昧さ”の棚卸しなのです。

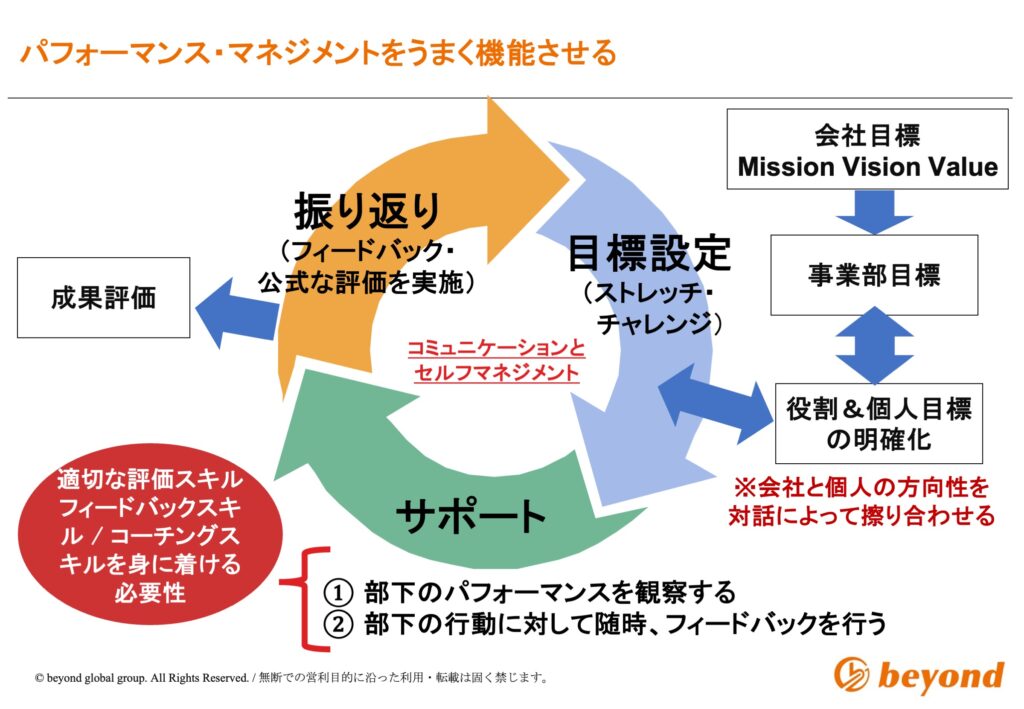

求める人材像を定義したあとは、それを実際のマネジメントプロセスに組み込んで運用することが鍵になります。いわゆるパフォーマンスマネジメントの仕組みです。

シンガポールでは、職務記述書(Job Description)や評価項目を用いたパフォーマンスマネジメントが一般的ですが、日系企業ではその運用が形骸化しているケースが目立ちます。評価は年1回だけ、しかも内容は本人にほとんど共有されない──これでは「期待」と「現実」のギャップは埋まりません。

パフォーマンスマネジメントは“成長を促す仕掛け”であるべきです。評価の場を、単なる査定や裁きの場ではなく、「どうすれば成果を出せるかを一緒に考える対話の場」として機能させることが重要です。

そのためには、以下のような工夫が求められます。

これらが実行されていれば、「なぜこの給与なのか」「どうすれば次に進めるのか」が本人にも理解され、モチベーションが継続しやすくなります。

また、評価結果が次の給与や役割にきちんと反映されていない場合、本人は「どうせ何をしても変わらない」と感じ、成長意欲が失われてしまいます。評価と報酬のリンクを見直すことも同時に必要です。

パフォーマンスマネジメントを機能させることは、単なる制度運用ではなく、「期待」と「納得」の架け橋をつくる行為なのです。

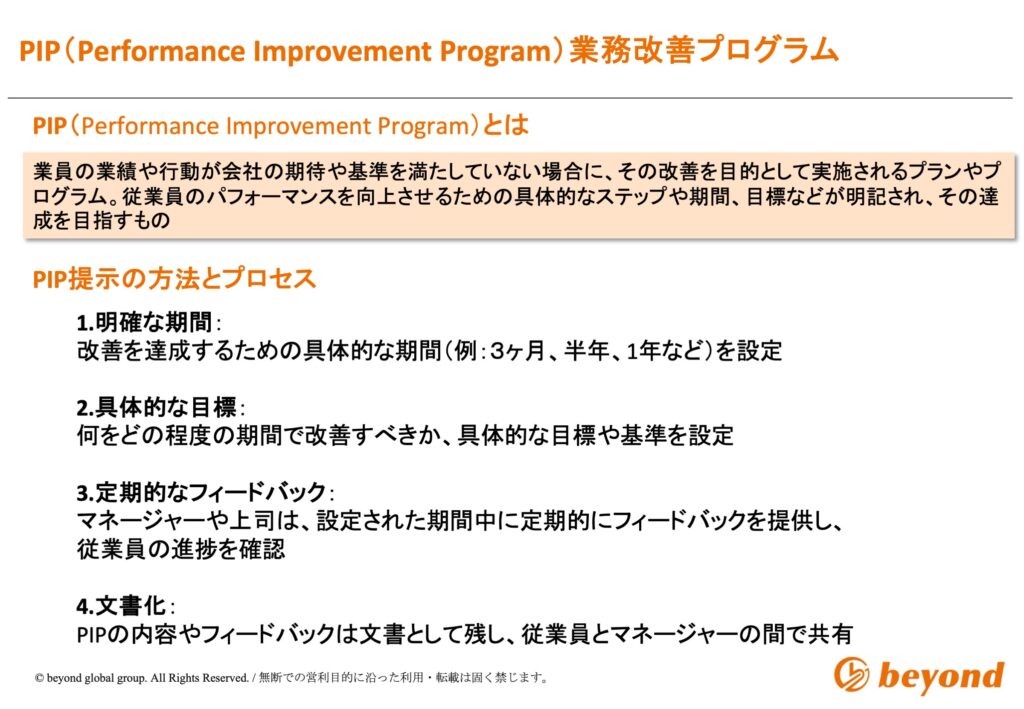

最後に、給与と成果のギャップが明らかになったとき、避けて通れないのが業務改善のプロセスです。そこで有効なのが、欧米企業で一般的に使われているPIP(Performance Improvement Program)という考え方です。

PIPとは、パフォーマンスが基準に達していない社員に対して、「何をどのように改善すべきか」を明文化し、一定期間内に改善を促すプログラムのこと。たとえば、「3か月以内に、〇〇という成果基準を達成する」「そのために毎週、上司と進捗を確認する」といった形で、具体的な改善アクションを伴走型で支援するのが特徴です。

この仕組みが優れているのは、単に指導するだけでなく、「何をどう改善すればいいのか」を社員本人が理解しやすくなる点です。また、上司側も“感覚的な不満”ではなく、客観的な基準で改善支援を行えるため、双方にとってフェアな構造がつくれます。

PIPの活用に際して以下の3つのポイントが重要です。

これは単なる“退職勧奨”のステップではなく、あくまで再チャレンジの機会です。

給与に対してパフォーマンスが不足している社員に対し、「このままでは困る」と思いながら放置してしまうのが、最も危険な状態です。期待と事実を冷静に伝え、伴走し、改善の機会を提供する──それこそが、プロとしてのマネジメントなのです。

シンガポールのローカル人材が伸び悩む背景には、マインドセットの違いが大きく関わっています。Growth Mindset(成長志向)とFixed Mindset(固定志向)の対比によって、日系企業が直面している根本的な課題を説明することができます。

Growth Mindsetとは、「人は努力や経験を通じて成長できる」と信じる考え方です。一方のFixed Mindsetは、「能力や性格は生まれつき決まっている」と捉えるスタンス。後者に偏っている社員は、「自分には無理」「向いていない」「どうせやっても変わらない」と、挑戦や変化にブレーキをかけてしまいます。

実際、日系企業の現場では、「変化を嫌がる」「新しいチャレンジを避ける」といったローカル社員の行動に頭を悩ませるケースが少なくありません。ただし、このような反応の裏側には、「失敗したら評価が下がる」「チャレンジしても認められない」といった環境要因があることも事実です。

つまり、本人のマインドセットだけでなく、組織が“成長を許容する土壌”になっているかどうかが問われているのです。

日系企業が長年、結果よりもプロセス重視、安定重視の評価軸で人材を見てきたことが、成長意欲を削いできた側面があります。ローカル社員の“伸び代”を活かすには、まず組織側が変わる必要があるのです。

「うちの社員は変化したがらない」「やる気が見えない」と感じたときこそ、必要なのは丁寧な対話です。シンガポール人材の成長のボトルネックは、スキルや能力だけにあるわけではなく、**感情や価値観、過去の経験によって形作られた“内面の壁”**にあります。

「現地社員が本音を語らない」「上司には本当のことを言ってくれない」と悩む駐在員の方々は多いです。特に日本人上司に対しては、「気を悪くさせたくない」「評価に響くかもしれない」といった遠慮や不安が先に立ち、建設的な意見交換ができていない現場も少なくありません。

こうした壁を超えるには、「何が本人の成長を妨げているのか」を安心して話せる場が必要です。それは1on1の対話かもしれませんし、第三者を介した面談の方が効果的なケースもあります。

重要なのは、「何を伝えるか」ではなく、「何が引き出せるか」。評価や指導ではなく、“聴く姿勢”を徹底することで、初めて社員の心の奥にある声を知ることができるのです。

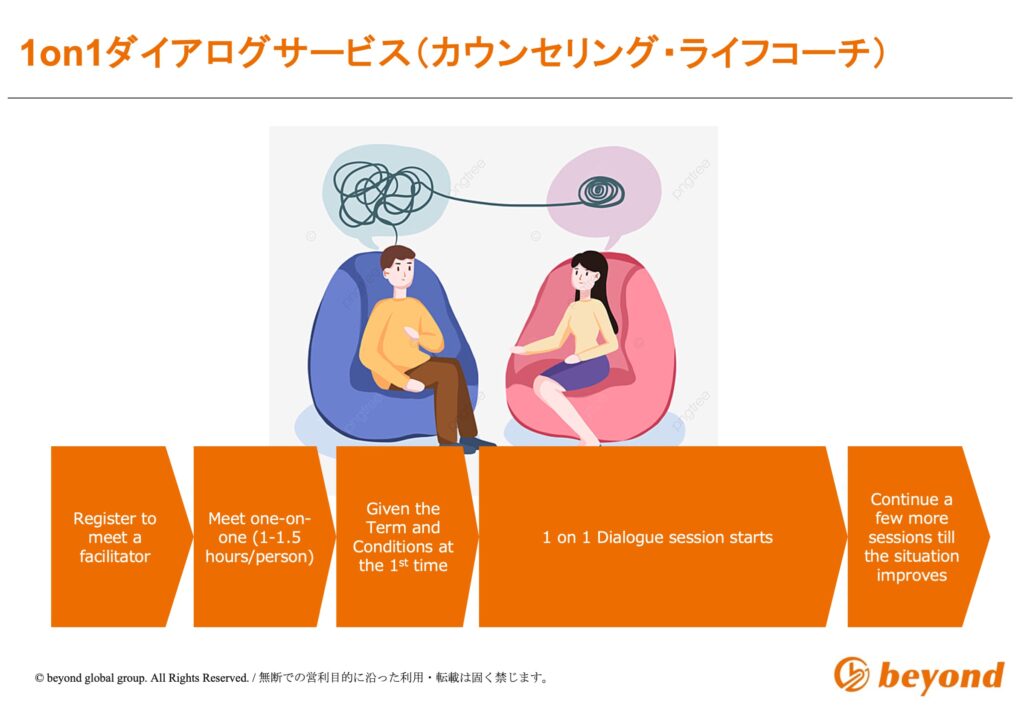

「対話」の具体策として、1on1の外部支援サービスがあります。中でも、カウンセリングやライフコーチングに近いアプローチを通じて、社員の内面を言語化し、成長の壁を取り除く支援を行うサービスです。

「業務やキャリアについて話す場が社内にない」「直属の上司には話しづらい」という声に応え、第三者による安心・中立な対話の場を設けることで、社員の本音や成長意欲が可視化されていく──これは、日本企業がまだ十分に整備できていない領域です。

特に、固定志向に偏っている社員に対しては、「自分も変われるかもしれない」「今の延長線上にない未来を描いてもいいんだ」と思える“内面的な転換”が欠かせません。そのきっかけとして、外部の専門家との対話は大きな力を発揮します。

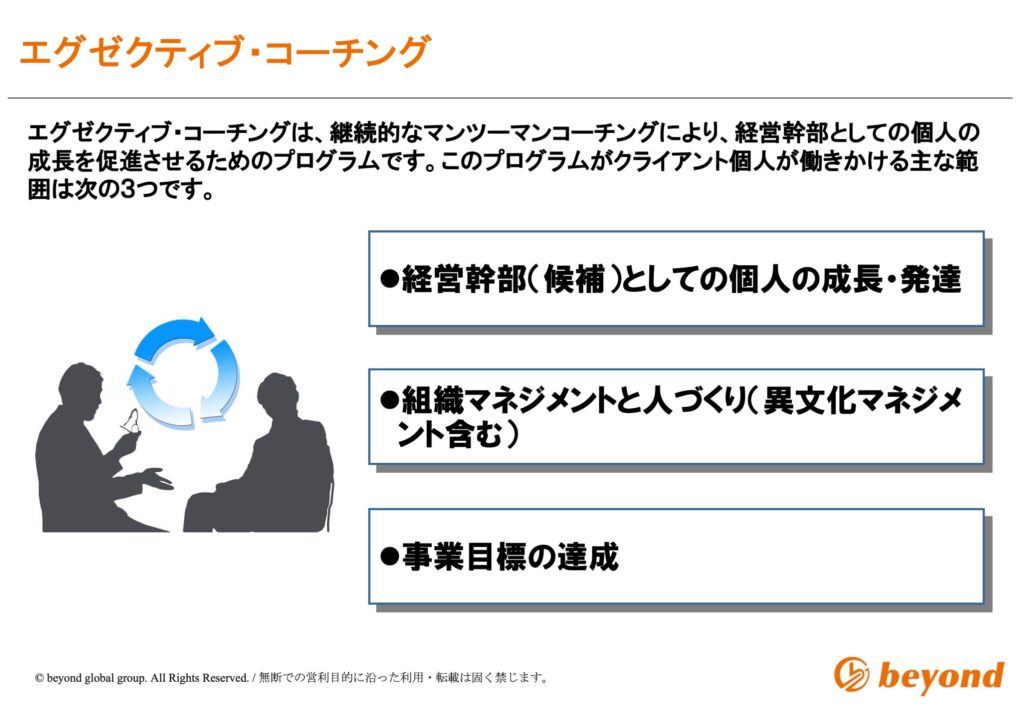

エグゼクティブ・コーチングとは、主にマネジメント層に対して、思考や行動の変化を促すプログラムで、対話を通じて自分自身の在り方を深く見つめ直す機会を提供します。

「部下に対してどう関わればよいかわからない」「自分自身のマネジメントスタイルに限界を感じている」──そういった駐在員やローカルマネジャーに対して、1on1での気づきを与え、自ら行動変容できるように支援するのがコーチの役割です。

Growth Mindsetは、社員にだけ求めるものではありません。上司自身が“学び続ける姿勢”を持っているかどうかが、最終的に部下の意欲を左右するのです。

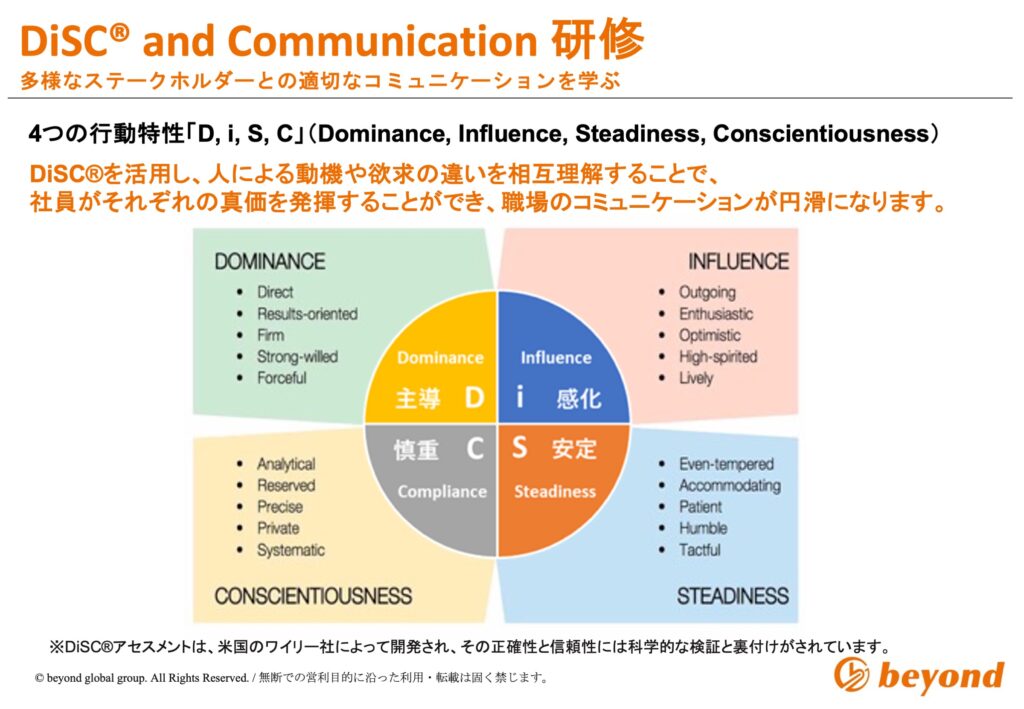

DiSCとは、4つの行動スタイルをもとに個人の特性を可視化するアセスメント手法で、相手との違いを理解し、コミュニケーションの精度を高める目的で活用されます。

DiSC® and Communication 研修を行うことで、**「相手はこういうスタイルだから、こう伝えると伝わりやすい」「自分の伝え方には偏りがあった」**といった自己認識と他者理解が進み、組織内の対話が活性化されていき、マネジャー同士の会話が劇的に変わります。

このように、社員の内面や関係性にアプローチする取り組みは、スキルや知識を教える研修とはまったく異なる効果を持ちます。固定志向の殻を破り、“変われる組織”をつくっていくための土台となるのです。

シンガポールにおける給与水準の上昇は、企業にとって単なる人件費の問題ではなく、「この給与で、この社員に、何を任せるのか?」という問いを突きつけています。成果と報酬の連動、成長と裁量のバランス、そして期待値の明示と対話。こうした要素が揃わなければ、ローカル人材はやがて「選ばない組織」へと背を向けていきます。

特に日系企業は、日本的なマネジメントスタイルや評価基準がシンガポールの実力主義文化と噛み合わず、社員のやる気や成長意欲を引き出せていないケースが多く見受けられます。だからこそ、まずは求める人材像の再定義、パフォーマンスマネジメントの再設計、そして成長の壁を壊すための対話の場づくりが不可欠です。

さらに、こうした組織変革には、現地の実情と日本企業の特殊性を理解した信頼できる外部パートナーの存在も欠かせません。いま、給与とパフォーマンスの不一致に悩むのであれば、それは組織の“構え”を見直す絶好のチャンスです。

beyond global group では、日本企業のグローバル化促進・企業体質の変革支援のために無料個別相談会を実施しております。 弊社のコンサルタントが、企業様のお悩みをお聞きした上で、課題の整理 / 他社事例のご紹介 / 予算の算出 / 解決策のご提案をいたします。

beyond global group は、

日本本社・海外現地法人の双方から、

世界で誇れる組織へ変革させる

企業体質変革パートナーです。

beyond global group の各拠点の

最新イベント情報・公開講座をご紹介

日本本社・海外現地法人のお客様の声を

ご紹介・ダウンロード

会社概要・各種サービス・

導入事例などをダウンロード