本気で変わるローカル人材主導型への組織改革 シンガポール拠点の変革に必要なのは “ローカル人材に任せられる設計”

- 2025.05.20

Article

今、シンガポールという国の意味を、あらためて問い直す時がきています。

これまで、ASEANにおけるゲートウェイとしての地位を確立し、英語・中国語のバイリンガル人材、抜群の法制度、そして安定した治安と経済環境を武器に、日系企業の多くが「拠点の中核」として位置づけてきたシンガポール。特に、地域統括機能や経営戦略を担うヘッドクォーター的な役割を持たせる企業も多く、生活の安心感とビジネスの信頼性の両面で、他国にはないアドバンテージがありました。

しかし、その前提が大きく揺らぎはじめています。

最大の理由は、ここ数年で加速している賃金上昇です。EP(Employment Pass)の最低月収基準は10年前の約2倍に達し、NUS(シンガポール国立大学)の卒業生の初任給も4,000ドルを超えるようになりました。マネジメント層の報酬にいたっては、MDレベルで月2万ドルを超えるケースも珍しくありません。

さらに厄介なのは、ただ賃金が高いだけではなく、「その水準を払っても採用できない」「優秀な人材ほど入社・定着しない」という状況が現実としてあることです。

その背景には、日系企業に対する現地人材の冷ややかな視線があります。

現地の若手や中堅層にヒアリングを行うと、「キャリアアップの道が見えない」「上が詰まっていて昇進できない」「駐在員が意思決定してしまい、自分の裁量が限られている」といった声があがります。特に、優秀な人材ほどこうした閉塞感に敏感であり、欧米系やローカル系企業への流出が後を絶ちません。

一方で、日本本社側はこの現地の変化を十分に理解しているとは言えません。「まだ人件費は許容範囲内」「駐在員の代替は難しい」といった認識のまま、これまでのやり方を続けようとする傾向が根強く残っています。

こうした「現地と本社のギャップ」、そして「優秀な人材が入らない・育たない・残らない」という組織課題は、今や一部企業の悩みにとどまらず、多くのシンガポール拠点が抱える共通の課題となりつつあります。

この変化の波にどう向き合うか――。

本記事では、「ローカル人材主導型組織」へのシフトをテーマに、賃金上昇をトリガーとした組織構造の見直し、人事制度改革、駐在員の再定義、ローカルマネージャーの育成、そしてHRテクノロジーを活用した施策までを体系的に整理し、変革への初めの一歩を踏み出すための視点を提供していきます。

目次

この数年、現地で「賃金が高くなってきた」と肌で感じている駐在員の方も多いはずです。しかし、あらためてデータで振り返ると、その上昇幅は想像以上のものです。

シンガポールのEP(Employment Pass)取得基準は、わずか10年で2,500ドルから5,000ドルへと倍増。さらに、国立大学(NUS)卒の新卒初任給もここ10年で約1.4倍に上昇しており、コンピューターサイエンス系の学生では5,000ドルを超えるケースも見られます。

この流れは、管理職クラスにも顕著です。MD(Managing Director)やCOOクラスの報酬水準は月額2万ドルを超え、一般的な日系企業の支払い能力を上回る水準に達しています。

「少しぐらい高くなっても仕方ない」「報酬は上がって当然」といった従来の感覚で構えていると、気づいた時には優秀な人材を確保できず、平均的な人材さえも定着しないという深刻な状況に陥ってしまいます。

しかも問題は給与だけに留まりません。住宅手当、駐在員の諸手当、オフィス維持費、そして現地人材への昇給圧力といった固定費全体が増加傾向にあり、総人件費の負担が重くのしかかるようになっています。

それでも、「なぜここまでのコストをかけてまで、シンガポール拠点を維持する必要があるのか?」という問いに、経営として明確な答えを出せていない企業が少なくありません。今、求められているのは「シンガポール拠点の存在意義の再定義」なのです。

高騰するのは現地人材の報酬だけではありません。駐在員のトータルコストもまた、企業の財務にとって大きなインパクトとなっています。

給与に加え、住宅手当、子女教育費、車両手当、保険、税務サポート等を含めると、1人当たり年間数千万円に達することも珍しくありません。その駐在員が果たして“コストに見合う役割”を担えているのか――その問いは、今や現地社員だけでなく、経営陣の中にも芽生え始めています。

さらに深刻なのは、駐在員モデルがローカル人材の成長を抑制しているという実態です。現地の社員からは、「上司が誰かわからない」「昇進の道が見えない」「評価が不明確」「意思決定に時間がかかる」といった不満が繰り返し聞こえてきます。

駐在員の“存在感”が強すぎることが、かえってローカル社員の自律性や成長意欲を削いでしまっている。この構造が、現場の閉塞感や人材流出の原因となっているのです。

一方で、欧米企業ではすでに「現地社員による現地マネジメント」が当たり前になりつつあります。グローバル全体で見ても、“駐在員ありき”の組織モデルはすでに時代遅れとなりつつあるのが現実です。

シンガポールにおいても、もはや“日本人駐在員を中心とした指揮系統”ではなく、“ローカル人材を中核に据えた運営体制”への移行が避けられない時代に入ったといえるでしょう。

シンガポール市場の賃金は、今やASEANの中でも群を抜く水準に到達しています。特にここ数年の上昇幅は急激で、もはや一過性の変化ではありません。

EP(Employment Pass)の最低月収基準は、2011年の2,500ドルから、2025年現在では5,000ドル超と約2倍に。NUS(国立大学)卒業生の初任給も、10年前と比較して1.4倍に上昇し、4,000~5,000ドルを超えるのが一般的になりました。

こうした背景により、これまで日系企業が得意としてきた「新卒から育てる」「比較的安価で優秀な若手を採用する」といった人材戦略が通用しなくなりつつあります。しかも、給与を上げれば採用できるというほど単純ではなく、他社との“企業イメージ”や“キャリア展望”での差も重くのしかかります。

優秀な人材ほど、「将来に期待できる企業」に流れていきます。給与レンジを上げても入社してくれない、もしくはすぐに離職してしまうといったケースが続出しているのが、今のシンガポールの現実です。

日系企業が「給与水準が追いつかない」「条件で勝てない」と嘆く前に、本当に問うべきなのは、「この会社で成長できると思われているか」「ここに残る意味があると感じてもらえているか」です。採用難とは、賃金問題だけでなく、組織の魅力設計の問題でもあるのです。

ローカル人材に対して「主体性がない」「言われたことしかやらない」といった声を聞くことは少なくありません。しかしその前に、彼らが日系企業をどう見ているかに目を向ける必要があります。

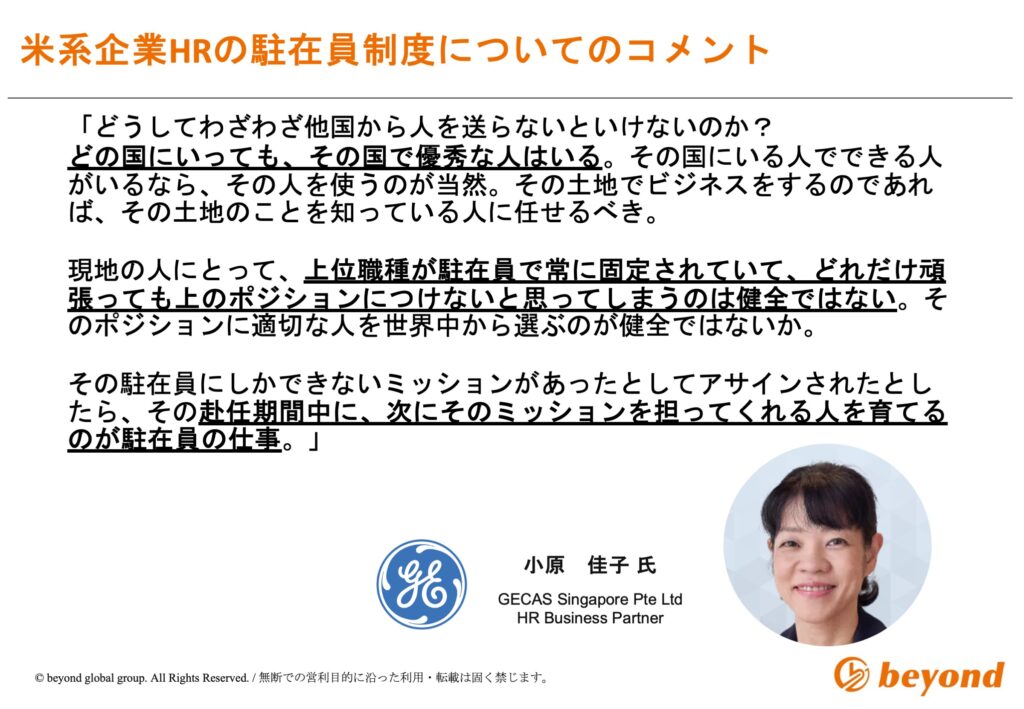

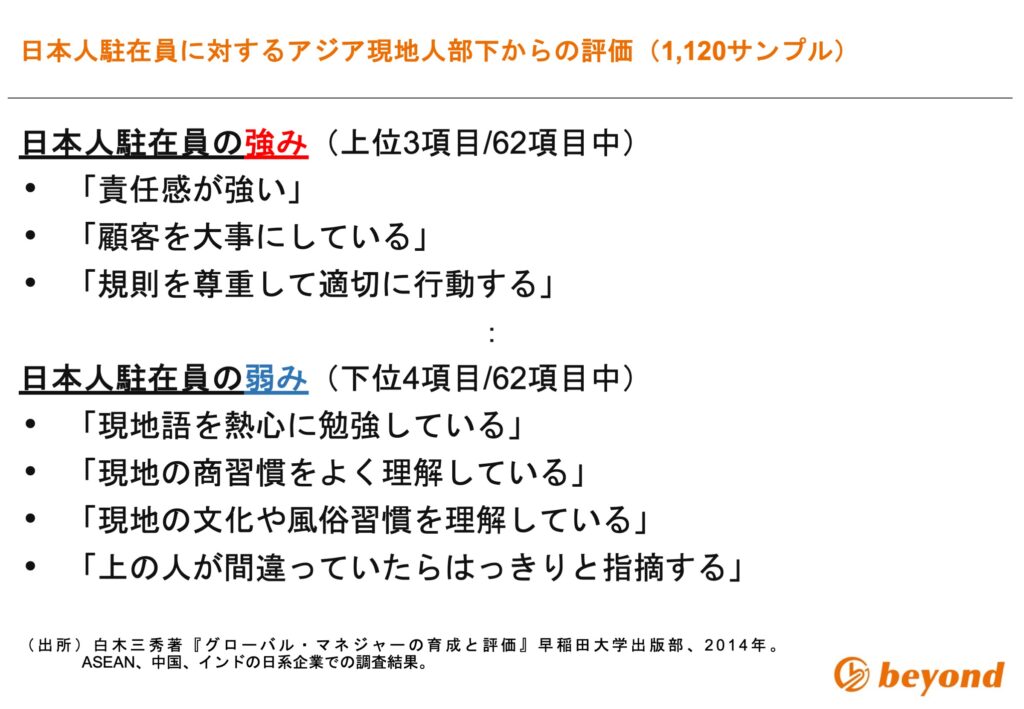

ある調査では、日本人駐在員の強みとして「責任感が強い」「顧客を大切にする」「コンプライアンス意識が高い」といった評価がある一方で、弱みとして「現地語が不自由」「商習慣や文化への理解不足」「上司への忖度で間違いを正せない」といった点が挙げられています。

特にミドルマネジメント層においては、アジア人上司と比較した際に45項目中ほぼすべてで低評価という結果もあり、現地人材の不信感は根深いものがあります。

この評価の背景にあるのは、“日本式のマネジメントスタイル”に対する違和感です。権限が曖昧、評価が不透明、意思決定が遅い。現地社員にとっては、自らの裁量やキャリアの可能性が見出せない組織構造が、働く意義を見失わせる要因になっているのです。

このままでは、優秀な現地人材ほど欧米企業やローカル企業に流れていく構図は変わりません。今問われているのは、“駐在員の善意”ではなく、“現地社員の視点”を本気で取り込めるかどうかです。

日系企業の多くが、いまだに「現地は指示通りに動く存在」という構図から抜け出せていないのが現実です。本社が期待する“理想の拠点像”と、現場で起きている“実態”との間には、大きな認識のギャップがあります。

たとえば、現地で人件費が上昇し続けているにもかかわらず、「日本よりはまだ安い」「コストメリットは維持できている」といった本社の認識。あるいは、駐在員が担うべき役割を再定義する必要があるにもかかわらず、「とりあえず駐在員を送っておけばなんとかなる」といった旧来型の発想。

こうしたズレは、現場に不要な混乱や不満を生み出します。ローカル社員の中には、「結局、本社に従うだけの存在なのか」「どうせ重要なことは日本で決まるのだろう」と感じ、意欲や忠誠心を失っているケースも少なくありません。

現地化・グローバル化を本気で推進するなら、まずは本社の認識と意思決定プロセスを変える必要があります。情報の透明性、権限の明確化、意思決定スピードの向上――いずれも“本社発”で変えていかなければ、現地の自律化は進みません。

現地を信頼して任せるのではなく、「任せられる設計」に組織をアップデートすること。それが、これからの拠点マネジメントに求められる大前提です。

「ローカル化が必要なのはわかっているが、どこまで任せて良いのか不安がある」。そうした声を多くの企業から耳にします。確かに、ただ現地社員に裁量を渡せば自律的に動いてくれる――そんな単純な話ではありません。

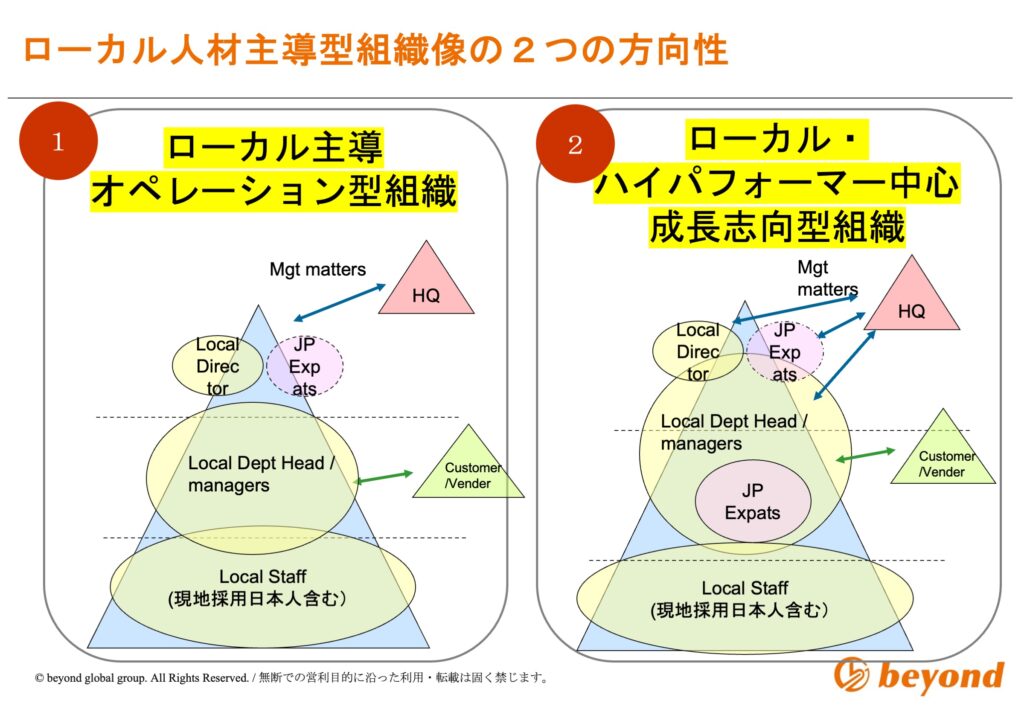

実際に、ローカル人材主導型へシフトしようとする企業には、2つの運営モデルが存在します。

ひとつは、「ローカル主導オペレーション型」。既存業務の効率運営を目的に、現地社員に業務を任せていくスタイルです。定型業務を滞りなく回す点では効果がありますが、組織の変革や新しい挑戦には不向きです。

もうひとつは、「成長志向型組織」。現地人材がオーナーシップを持って、課題解決や事業提案、組織変革を推進していくスタイルです。当然、組織設計・人事制度・文化醸成にいたるまで設計が必要となり、一定の投資と伴走支援が不可欠ですが、将来的な拠点の持続可能性や競争優位を考えると、こちらが本命です。

単なるローカル任せではなく、「誰に、どの役割を、どう渡すのか」を戦略的に設計することが、今問われています。

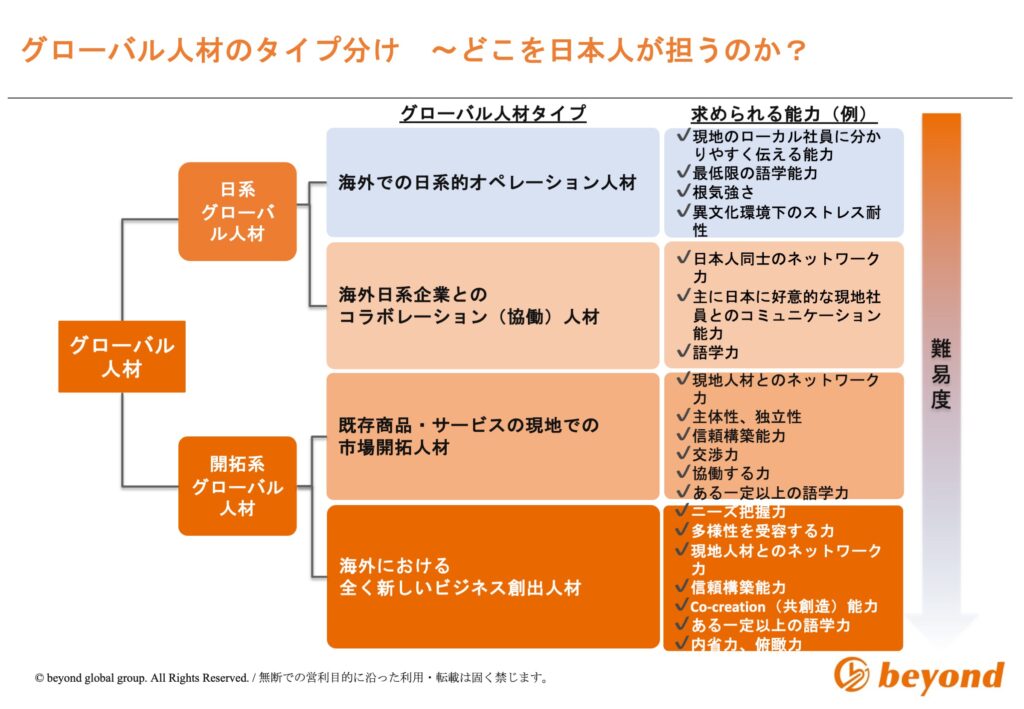

ローカル人材主導型の運営モデルに転換するためには、まず“駐在員の役割”を見直す必要があります。

従来、駐在員には本社とのハブ、事業推進の責任者、品質管理やガバナンス機能の担い手など、実に多くの役割が集中していました。しかし現在は、それらの役割を分解し、「現地社員でも担えるもの」「リモート対応でも可能なもの」「駐在員でなければ困難なもの」に分類し直す企業が増えています。

たとえば、経営理念の浸透やグループ方針の調整といった“日系らしさの発信”は駐在員が担いつつ、日常の業務マネジメントや現地チームの統括はローカルマネージャーに移行する――といった分業モデルが代表的です。

加えて、一定の権限をローカル社員に委譲するだけでなく、「責任の持たせ方」「評価・報酬の設計」「意思決定プロセスの透明化」まで含めて再設計していくことで、初めてリーダー人材が育ち、機能するようになります。

現地社員のリーダー登用とは、「ただ任せること」ではありません。「任せるための仕組み」をつくることです。

ローカル人材主導型への移行は、一足飛びにできるものではありません。実際の現場では、企業の規模、業種、過去のマネジメント文化に応じて、段階的なアプローチが求められます。

多くの企業が採用しているのは、3〜5年の時間軸を想定したステップ型の変革モデルです。初期フェーズでは、評価制度や業務分掌の見直しを通じて、ローカル社員が「役割を理解し、自分ごと化できる環境」を整備。その後、プロジェクト単位でのオーナーシップ移行、マネージャー層への昇格トレーニングなどを実施していきます。

こうしたステージを丁寧に踏むことで、組織内に「任せることへの安心感」「任されることへの納得感」が醸成され、現地化が“掛け声倒れ”にならず、実際のパフォーマンス向上につながっていきます。

加えて、成長市場を視野に入れた場合、単なるローカル化に留まらず、「グローバル人材育成拠点」としての進化も重要なテーマとなります。優秀なローカル人材をASEAN内で横展開する構想や、日本本社の幹部候補に引き上げるようなタレントマネジメントが視野に入ってくるフェーズです。

つまり、現地化とは“ゴール”ではなく、“進化の起点”なのです。

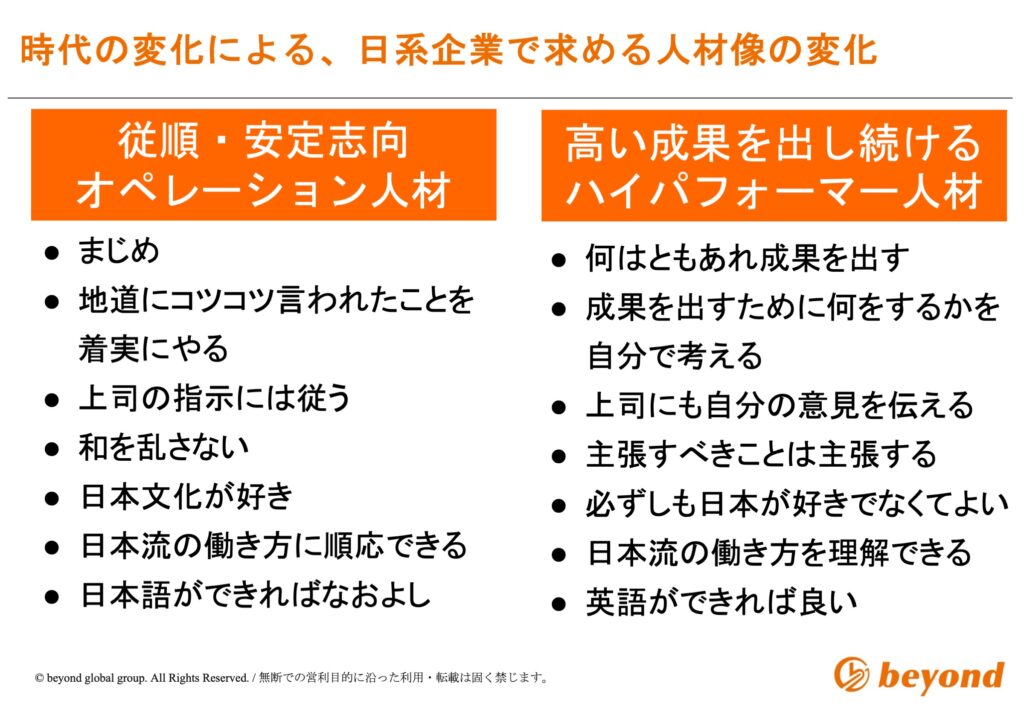

従来、日系企業がシンガポールで採用してきたローカル人材は、いわば“実直なオペレーター”タイプが中心でした。ルール通りに丁寧に仕事をこなす一方で、改善提案や新たな挑戦には消極的というのが典型的な人材像だったのではないでしょうか。

しかし今、求められているのはまったく異なる人材です。現場で自ら課題を見つけ、解決に動ける。変化に対応し、社内外の関係者と連携して成果を生み出せる。そんな“ハイパフォーマー型”の人材が不可欠な時代に入っています。

これは、単に「優秀な人を採ればいい」という話ではありません。企業側がまず、“どのような人材を活躍させたいのか”を明確に言語化し、それに沿った人材の見極め・登用・育成・評価の全体設計を行わなければ、いつまでたっても「期待と現実のギャップ」が埋まらないからです。

現場で活躍しているローカル社員に共通していたのは、「自分の成果が正しく評価される」「成長の道筋が見える」「役割が明確である」という3つの要素でした。逆に言えば、この3つが曖昧な組織では、ハイパフォーマーが育ちようがないのです。

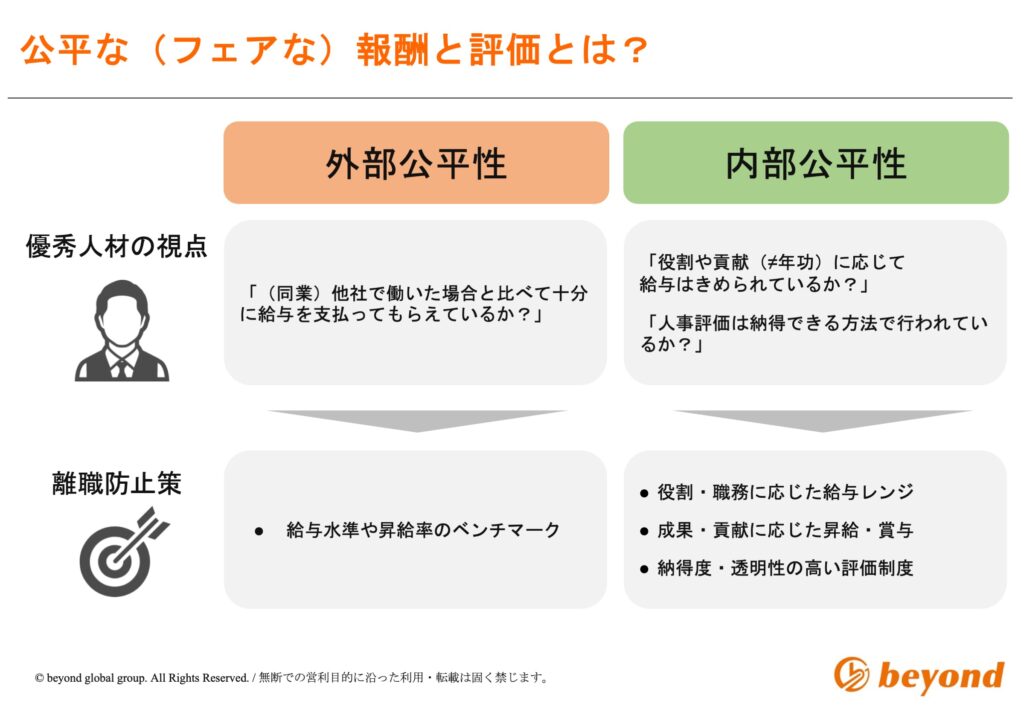

今、多くのローカル社員が感じているのは、「自分たちは正当に評価されていないのではないか」という疑念です。

たとえば、年功序列的な昇給・昇進、評価項目の曖昧さ、フィードバックのなさ、そして“駐在員優位”の報酬構造。こうした仕組みは、優秀なローカル人材ほど離れていく大きな要因となっています。

現地社員が将来のキャリアに希望を持ち、自発的に成長しようとするには、「自分の頑張りが正しく報われる」ことが何より重要です。

そのためには、まず業績と行動の両面から成果を可視化する評価制度、役割や職責に応じた報酬テーブルの明文化、キャリアの“見える化”が求められます。

特に注目されているのは、“複線型キャリアパス”の導入です。プレイヤーとして成果を上げる道、マネジメントに進む道、専門職として高度スキルを磨く道。それぞれの道に応じて、明確な役割・評価・報酬が用意されていることで、「この会社にいれば成長できる」「ここにいる意味がある」と感じてもらえるようになります。

制度設計は、リテンション向上の「仕組み」そのものなのです。

さらに一歩進んで、今注目されているのが「職務ベース給与」「成果連動型報酬」への移行です。

これまで多くの日系企業では、ポジションや年次に基づく“属人的な報酬設計”が主流でした。しかし、シンガポールの現地人材は非常にシビアです。「自分の責任範囲に対して妥当な給与が設定されているか」「成果がきちんと報われているか」という視点で、転職先を冷静に見極めます。

その中で、欧米企業や外資系では、ジョブディスクリプション(職務記述書)を明確にし、役割ごとに給与水準を定める「ジョブ型報酬制度」が一般的になっています。これにより、社内の透明性と公平性が高まり、人材の納得感を得やすくなっています。

一方で、成果連動の報酬制度には注意点もあります。過度なインセンティブ設計は、短期成果の追求に偏ったり、チームワークを阻害したりするリスクがあります。したがって、制度設計時には、業績だけでなく行動特性やバリュー体現を重視する“多軸的な評価設計”が不可欠です。

重要なのは、「報酬が人を動かす」のではなく、「納得感が人を動かす」という視点を持つことです。

ローカル人材の中には、「指示がないと動けない」「失敗を恐れてチャレンジしない」といった傾向が見られることがあります。しかしそれは、“能力は先天的で変わらない”という考え(=Fixed Mindset)に囚われているからかもしれません。

今、拠点運営の鍵を握るのは、このマインドセットを“成長は努力と経験で培える”という考え(=Growth Mindset)へとどう転換させられるかです。

では、どうすればその転換を促せるのか。まずマネジメント自身が成長マインドを体現することが重要です。「変化を歓迎する」「挑戦に意味を見出す」「失敗から学ぶ姿勢を持つ」といった行動を上司が日常的に示すことで、部下の意識も自然と変わっていきます。

また、1on1の場などで「失敗しても良い」「この取り組みはトライとしてやってほしい」と明確に伝えることが、ローカル社員にとっての心理的安全性を生み出します。特に、過去にミスを咎められた経験がある社員ほど、この一言の効果は絶大です。

“できること”をやらせ続けるのではなく、“できるようになること”を支援する。その意識が、マネージャー育成の出発点です。

ローカル社員をマネジメント層に引き上げようとする際、つまずくポイントは明確です。「何を期待されているのか分からない」「自分にできるとは思えない」と本人が思っているケースが非常に多いのです。

こうした不安や戸惑いの背景には、“役割が曖昧なまま任せられている”という構造的な問題があります。

構造的な問題を解決するためには、「期待される役割を“言語化”して伝えること」が重要です。たとえば、「業務の進行管理をする」「後輩の育成を担う」だけでなく、「部門の代表として他部署と交渉する」「組織課題を拾い上げて提案する」といった、より踏み込んだ行動レベルでの期待を明文化して提示するのです。

さらに、その役割が「なぜあなたに求められているのか」「どんな成長につながるのか」といった文脈を対話の中で丁寧に紐解くことにより、本人の納得感と当事者意識が生まれます。

このような“説明と対話のセット”を繰り返すことで、役割が「やらされごと」から「自分ごと」へと変わっていくのです。

実際に、ローカルマネジメント層の育成に成功している企業では、上記のような仕組みを段階的に整えてきています。

たとえば、ある日系メーカーでは、ローカルマネージャー候補に対して半年間の“実践型リーダー育成プログラム”を設けました。内容は、業務課題の抽出から改善提案の立案・実行までをリードさせるもので、プロジェクトごとに上司が週次でフィードバックする形式です。

加えて、月に一度はマネジメント陣とのグループディスカッションを設け、経営視点や判断の背景を共有する機会も提供しました。これにより、単なる実務スキルだけでなく、「自分がこの組織でどう貢献できるか」を考える視点が養われていきました。

成果として、最初は「そんな大役は無理です」と戸惑っていた社員が、半年後には社内の業務改革を自ら提案し、部署横断の改善プロジェクトをリードするまでに成長しました。

このように、「場」と「役割」と「対話」を掛け合わせていくことで、ローカル人材のリーダーシップは確実に引き出されていきます。

現地化を進めようとすると、「現地に任せることでガバナンスが弱くなるのではないか」といった懸念の声が上がることがあります。しかし、実際には逆です。ガバナンスが弱くなるのではなく、「もともとガバナンスの設計が曖昧だったこと」が表面化しているに過ぎません。

そこで必要となるのが、“任せる”と“管理する”のバランスを見直すことです。責任や目標は明確に設定する一方で、その達成に向けた支援と対話は丁寧に行う「甘辛是正」を意識した運用姿勢が重要です。

たとえば、期初に定量・定性の目標を設定する際には、上司と部下で合意形成を行い、その目標が自律的な成長につながるように設計します。そして評価の際には、達成度だけでなく、取り組みの姿勢や学びも含めて多面的にフィードバックを行います。

また、ガバナンスの強化においては、「人ではなく仕組みでマネジメントする」ことが肝要です。報告ルールや会議体、指標の設計といった“運用の型”を組織全体に定着させることで、属人的ではない持続可能な運営が可能になります。

現地化=放任ではなく、むしろ「より丁寧で、戦略的な運用設計」が求められているのです。

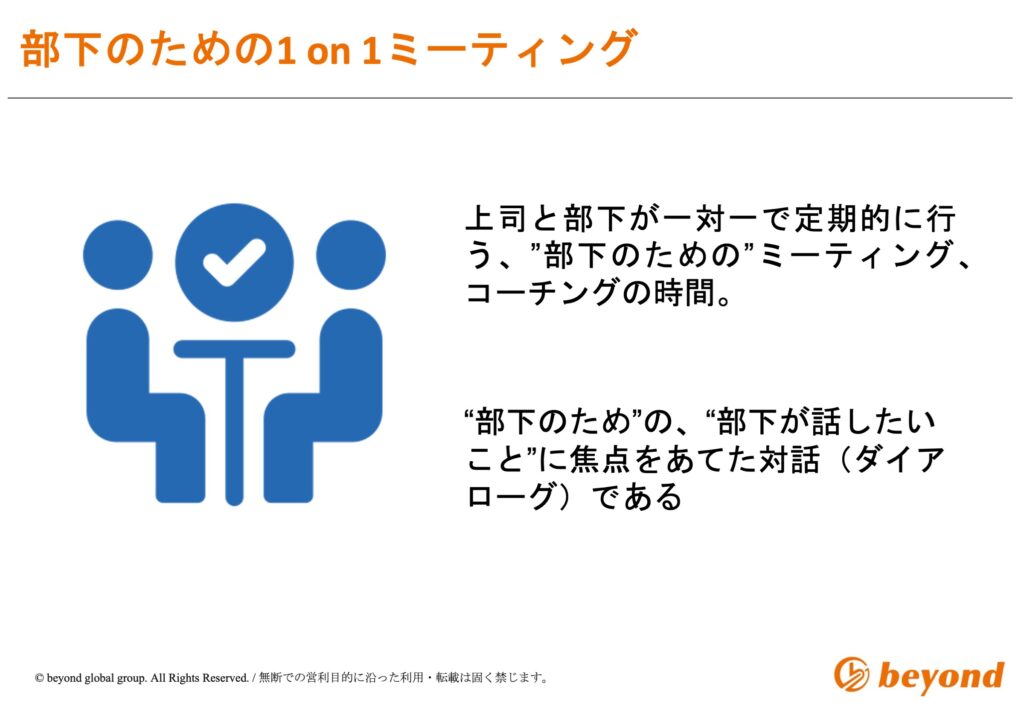

現場での変革を根づかせる上で、最も効果的なマネジメント手法のひとつが「1on1ミーティング」です。

日系企業ではまだ導入率が高くない1on1ですが、シンガポール拠点にこそ効果を発揮するツール」です。特に、リモートワークが常態化し、対面での対話が減っている今、1対1での対話機会を意図的に設けることの価値は増しています。

1on1では、業務の進捗確認だけでなく、本人のキャリア観、不安、挑戦したいことなどを引き出し、それに対してフィードバックやリソース支援を提供することが求められます。これにより、単なる「評価対象者」だった社員が、「組織を動かす当事者」へと意識を変えていくのです。

導入初期は、上司・部下双方に戸惑いがあるのも事実です。そこで、目的や進め方、質問テンプレートなどを明確に提示し、「話す場」ではなく「成長を支援する場」であるという共通理解を醸成することが不可欠です。

拠点運営において最も重要なのは、“変化を恐れない風土づくり”。そのための土壌をつくるのが、1on1という対話の習慣なのです。

変革期には、「期待に届かない人材」と「期待以上に活躍する人材」がいっそう顕在化します。それぞれへの適切な対応ができるかどうかが、組織の健全性と変化スピードに大きく影響します。

まずローパフォーマーへの対応について、PIP(Performance Improvement Plan)を活用した具体的な支援策が有効的です。PIPは単なる“最後通告”ではなく、「できない原因を特定し、改善に向けた具体的な支援を提供する」ことが目的です。

たとえば、期待役割の再確認、スキルギャップの明確化、週次の振り返り面談などを通じて、本人とマネージャーが二人三脚で改善に向けて動く仕組みをつくります。こうしたプロセスを通じて、パフォーマンスを回復させた事例も数多く紹介されました。

一方、ハイパフォーマーに対しては、リテンション(引き留め)策が不可欠です。昇給や昇格といった制度面の整備はもちろん、本人が「この会社にいたい」と思えるような成長機会の提示や、組織内での発信機会の提供も有効です。

重要なのは、“報いる”だけではなく、“挑戦を与える”という視点です。期待をかけ、任せ、承認すること。それが、優秀な人材を企業に留める最も確かな方法です。

いま、シンガポール拠点はこれまでとは異なる経営判断を迫られています。

人件費の上昇や採用難といった外的環境の変化だけでなく、現地社員からの日系企業に対する期待値の変化、そして日本本社との認識ギャップ――。こうした複合的な課題が絡み合う中で、これからの拠点運営に必要なのは、「今までの延長線ではうまくいかない」という現実を、まず正面から受け止めることです。

そのうえで、真に目指すべきは、「ローカル人材が主導し、自律的に成長していく組織」への転換です。

本記事では、その実現に向けて、以下の6つの視点から整理してきました:

これらの改革を一気に進めることは難しいかもしれません。しかし、最初の一歩は、「自社の現状を見える化し、どこに課題があるかを正しく把握すること」です。誰を活かし、何を変え、何を残すのか。現地拠点ごとの成熟度や状況に応じた打ち手を、一つひとつ選び取っていく必要があります。

beyond global group では、日本企業のグローバル化促進・企業体質の変革支援のために無料個別相談会を実施しております。 弊社のコンサルタントが、企業様のお悩みをお聞きした上で、課題の整理 / 他社事例のご紹介 / 予算の算出 / 解決策のご提案をいたします。

beyond global group は、

日本本社・海外現地法人の双方から、

世界で誇れる組織へ変革させる

企業体質変革パートナーです。

beyond global group の各拠点の

最新イベント情報・公開講座をご紹介

日本本社・海外現地法人のお客様の声を

ご紹介・ダウンロード

会社概要・各種サービス・

導入事例などをダウンロード