現地人材が本気で動き出す“シンガポール拠点のパフォーマンスマネジメント改革” ジョブ型は形だけでは機能しない ——現地人材が動く“人事制度改革”とは?

- 2025.05.20

Article

「シンガポールの人材は転職が当たり前。だから、うちの会社に定着しないのも仕方がない」と諦めかけてはいないでしょうか。

「毎年しっかり評価面談をしている」「目標管理制度(MBO)も導入している」と言いたくなる気持ちもあるかもしれません。けれど、果たしてその制度は“現地の優秀な人材が本気を出せる仕組み”になっているでしょうか。

多くの日系企業が、長く続いてきた日本型の人事制度をそのまま海外拠点に展開し、「制度は導入済み」「評価はしている」という“制度運用の形”だけを整えて満足してしまっている現実があります。そこには、「目標を設定して、半年後に振り返って、給与や賞与に反映しているから問題ないだろう」という発想が見え隠れしています。しかし、それで本当にローカル社員の成長やモチベーションは引き出せているのでしょうか。

本記事では、シンガポールに駐在するMD・GMの皆様に向けて、現地法人で直面しがちな「評価制度の限界」と「制度改革の実践ポイント」を、実際の現場感とともにお伝えしていきます。

目次

「うちのローカルスタッフは、長く勤めてくれているし、特に問題はないよ」。そうした安心感が、気づかぬうちに組織全体の「ゆるみ」につながっているかもしれません。現地社員の働きぶりが「不満はないが、特別な成果もない」という状態で数年続いているとしたら、それは危険信号です。

特にシンガポールは、転職を通じてキャリアアップを図るのが一般的な市場です。職務に対して適切な責任と裁量、そしてその成果に見合った評価がある企業は、人材の流動性が高い中でも「選ばれる会社」として残り続けます。一方で、日本型の人事制度をそのまま踏襲し、「年功」や「在籍年数」ベースで処遇が決まる企業では、「頑張っても報われない」「変化がない」という感覚をローカル社員が抱きやすくなります。

結果として、成長意欲のある人材ほど早々に見切りをつけ、残るのは“そこそこの成果”を出しつつ“現状維持”に甘んじる層ばかり。言い換えれば、日本型の制度は、現地社員を“ぬるま湯”に浸からせる温床になってしまうのです。

その「居心地の良さ」が、組織の鈍化や変革の遅れを生み出していないか。今一度、現場を見直す必要があります。

「シンガポールでは採用が難しい」と感じているマネジメント層は少なくありません。しかし、その根本的な原因が「採用市場の競争」ではなく、「自社の制度設計」にあるとしたらどうでしょうか。

多くの優秀なシンガポール人材は、ジョブディスクリプション(職務定義)を重視します。自分が担う役割、その成果指標、それに対してどのような評価と報酬が得られるのかを、明確に知った上で入社を判断します。ところが、日本企業では「まずは入ってもらって、やりながら調整する」「キャリアは入社後に徐々に考えよう」といった、曖昧な設計が一般的です。

この“見えない仕事の中身”が、優秀層には大きな不安材料になります。加えて、評価制度がブラックボックス化していたり、処遇が上司の主観に大きく依存していたりすると、「透明性に欠ける」と判断され、そもそも応募すらしてもらえないという事態が生じます。

特にシンガポールでは、候補者が面接の段階で報酬体系や評価方法、昇進のロジックについて明確な説明を求める傾向が強いです。それに対して、日本型の「総合職」「ポテンシャル採用」のような仕組みでは、響かないどころか、信用を失ってしまうリスクもあります。

つまり、「来てほしい人材ほど来ない」「辞めてほしくない人材ほど辞めていく」構造が、自社の仕組みによって作られてしまっているのです。

「ジョブ型を取り入れたい」と考える日系企業が増えていますが、制度の見た目だけを“ジョブ型風”に整えても、組織の中身が変わらなければ、形骸化してしまうリスクがあります。メンバーシップ型とジョブ型の違いを、表面的な「職務定義の有無」で捉えるのではなく、その“根本思想”から理解する必要があります。

メンバーシップ型は、長期雇用を前提に“人”を評価する仕組みです。配属や異動は柔軟で、組織のニーズに応じて人材をアサインします。一方で、どこまでが誰の責任かが曖昧で、成果評価や処遇が主観に寄りやすいという欠点があります。

対してジョブ型は、“仕事”に対して人をアサインし、その成果に基づいて処遇を決定します。職務内容が明文化されており、達成基準も明確です。そのため、納得性・透明性が高く、特に自律性の高いシンガポール人材にはフィットしやすいのです。

ただし、ジョブ型に移行するということは、評価軸が“時間や努力”ではなく、“成果と付加価値”に置かれることを意味します。この思想転換こそが、現地社員の目を覚まし、行動変容を促す鍵となります。

現場でよくあるのが、長年勤めてきたローカル社員と、即戦力として中途入社した優秀な若手との間で、給与水準に大きな差が生まれてしまう問題です。年功や在籍年数で昇給してきた社員と、マーケットレートで採用された人材が混在することで、組織内に“処遇のねじれ”が起きるのです。

これは、古くからのメンバーシップ型の名残が原因です。年次や勤続年数が処遇を左右する仕組みでは、成果や貢献度が給与に反映されにくくなります。その結果、「頑張っても報われない」という諦めが現場に広がり、意欲的な若手ほど離職を選びやすくなります。

一方、役割や成果に応じた処遇体系を構築すれば、これらのギャップはある程度是正できます。たとえば、同じ職務を担う社員には、在籍年数に関係なく同じ等級や給与レンジを適用し、その上で成果に応じた報酬を加える。このような構造を設計することで、社員は“納得できる差”として受け入れやすくなり、不公平感も緩和されていきます。

変化に気づいている社員ほど、給与の不透明さに敏感です。優秀な人材を引き留めるには、感情論ではなく、制度で語れる仕組みづくりが必要です。

“数字”は出している。だがその過程には、勤務時間中のサボりや同僚への悪影響がある。こんな社員を、どう評価すべきか。成果主義に舵を切る企業が最初にぶつかるのが、このジレンマです。

評価基準を成果のみに絞ってしまうと、過程や組織貢献、周囲との協働といった「非財務的な価値」が見落とされるリスクがあります。たとえば、短期的に高い売上を出しても、チームの士気を下げたり、顧客との信頼関係を損なっていたりすれば、長期的にはマイナスに作用します。

このバランスを取るために重要なのが、成果評価とあわせて“プロセス評価”を組み込む設計です。たとえばKPI(成果指標)に加えて、コンピテンシーやバリュー評価など、行動やスタンスを測る指標を導入する企業も増えています。

また、360度フィードバックや1on1による定性的な観察も補完的に機能します。数字では見えない「組織に与える影響」や「信頼される働き方」を可視化することで、成果だけで評価が決まるという一面的な運用を避けることができます。

真の成果主義とは、単に「数字を追うこと」ではなく、「付加価値の高い成果を、健全なプロセスで創出すること」。その基準を、組織として明文化できるかが問われています。

日系企業がアジアで拠点を構えて数十年。これまでの成長フェーズでは、誠実で勤勉、上司の指示をしっかりと守る“まじめな現地社員”が重宝されてきました。しかし現在、多くのマネジメント層が「そのスタイルでは組織が回らなくなってきた」と感じ始めています。

事業の高度化、競争の激化、そして日本本社からの権限移譲。このような変化の中で、今求められているのは「自ら考え、判断し、動ける人材」です。いわゆる“ハイパフォーマー人材”と呼ばれる層であり、単に与えられた業務をこなすだけではなく、部門や会社全体に対して、プラスの影響をもたらせる人です。

このような人材を惹きつけ、組織に定着させるには、「何を求めるのか」を明文化し、採用基準や人材育成方針に反映させる必要があります。また、社内でも“期待する行動”を明確に言語化し、「成果を出す=昇進できる」というシンプルで納得感のある仕組みを整えることが不可欠です。

時代が変われば、求める人材像も変わる。過去の延長では通用しない今、組織として“新しい人材の定義”を更新できているかが問われています。

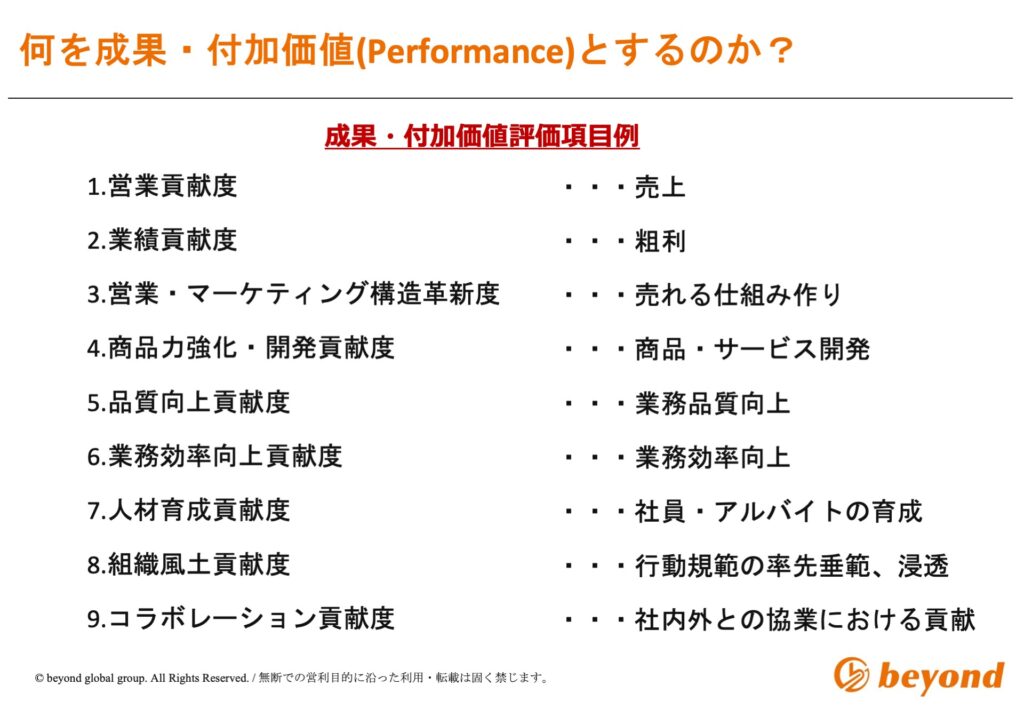

「成果を評価する」と言うのは簡単です。しかし、その“成果”とは一体何を指すのでしょうか。売上や利益といった定量指標はもちろん重要ですが、それだけでは測りきれない付加価値が、シンガポールの現場には数多く存在します。

たとえば、現地メンバー同士の信頼関係構築、部門間の連携促進、顧客からの信頼度向上といった定性的な成果。あるいは、プロジェクトを期限内に高品質で納品することや、新たな業務フローを構築する改善行動など、間接的に業績へ貢献する動きも見逃してはいけません。

このように、“付加価値”を広義で捉える視点が、パフォーマンスマネジメントの制度設計において非常に重要になります。そしてそのためには、職種や役割ごとに「どのような行動・成果が、価値として認められるのか」を具体的に定義しておく必要があります。

特にマネジメント層は、「何をもってこの社員を高く評価しているのか」をチームに対して明確に説明できる状態をつくることが求められます。感覚や主観に依存しない、“共通言語としてのパフォーマンス”を明文化する。これが、納得感ある評価の基盤となります。

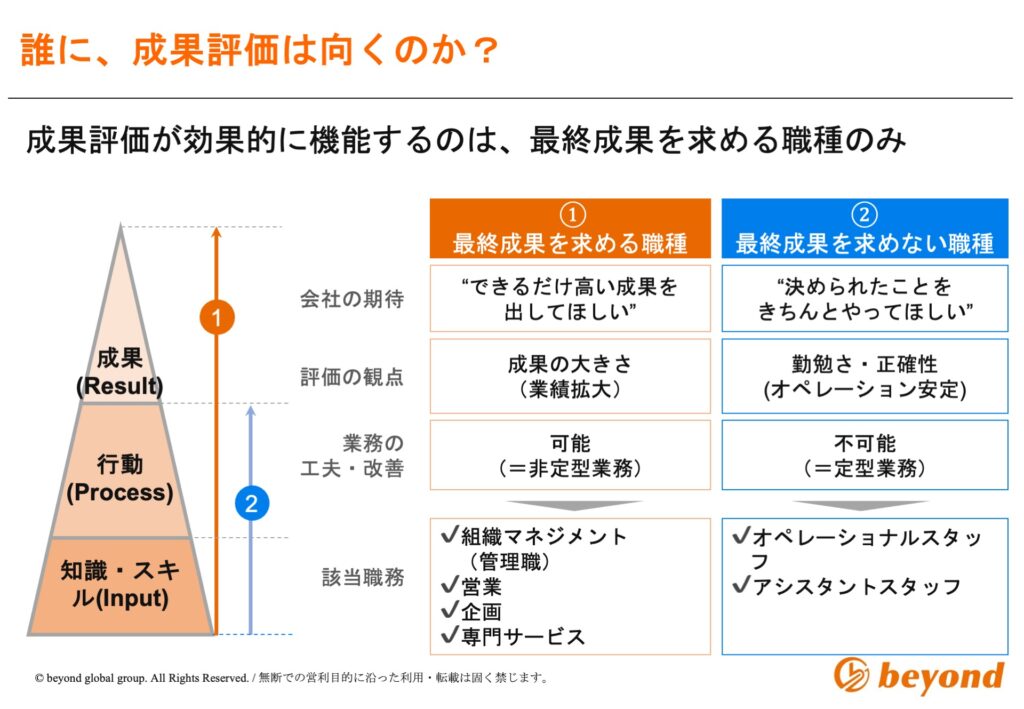

「成果主義は向き不向きがある」。その通りです。しかし一方で、「向かない社員が多いから導入できない」と結論づけてしまうのは早計です。大切なのは、“どの層にどのように導入するか”を戦略的に設計することです。

たとえば、成果評価との相性が良いのは、自律性が高く、役割が明確な職務を担う人材です。営業やプロジェクトマネジメントなど、アウトプットが比較的可視化しやすいポジションでは、ジョブ型や成果評価がうまく機能します。一方で、アシスタント職や定型業務の多い職種では、評価基準があいまいになりがちであり、誤解や不満が生まれやすくなります。

このような現実を踏まえ、役割や職務の特性に応じて「成果評価を強く反映させる層」「プロセス評価を重視する層」など、バランスをとった運用設計が求められます。また、いきなりすべての社員に導入するのではなく、まずは評価制度の対象を限定し、試行的に導入して精度を高めていくことも有効です。

成果主義は、導入すれば一気に社員が変わる“魔法の仕組み”ではありません。だからこそ、制度そのものの精度と、現場とのフィット感のすり合わせを丁寧に行うことが、成功のカギを握ります。

「ジョブ型制度を導入したはずなのに、社員の行動は何も変わらない」。そんな声を、シンガポール拠点の現場からよく聞きます。原因の多くは、“制度が制度としてしか存在していない”ことにあります。つまり、現場にとって意味のある運用になっておらず、単なる形式や書類の一部として扱われているのです。

本来、ジョブ型とは「このポジションにはこの責任と成果を期待する」という明確なメッセージを社員に届ける仕組みです。ところが、多くの導入事例では、ジョブディスクリプションが抽象的すぎたり、汎用的すぎて“自分ごと”に落ちないという課題を抱えています。

加えて、評価の仕組みと連動していないことも多く、職務定義はあるものの評価基準は上司の主観、という“ねじれ”が起きている現場も散見されます。これでは、社員は何を基準に動けばよいかがわからず、制度が“絵に描いた餅”になってしまいます。

大切なのは、制度を導入することではなく、「制度を現場で機能させること」。そのためには、シンプルで分かりやすく、評価や処遇と密接につながった職務設計が不可欠です。そして何より、それを運用するマネージャー自身が制度の意味と価値を理解し、活用できるようにサポートする体制が求められます。

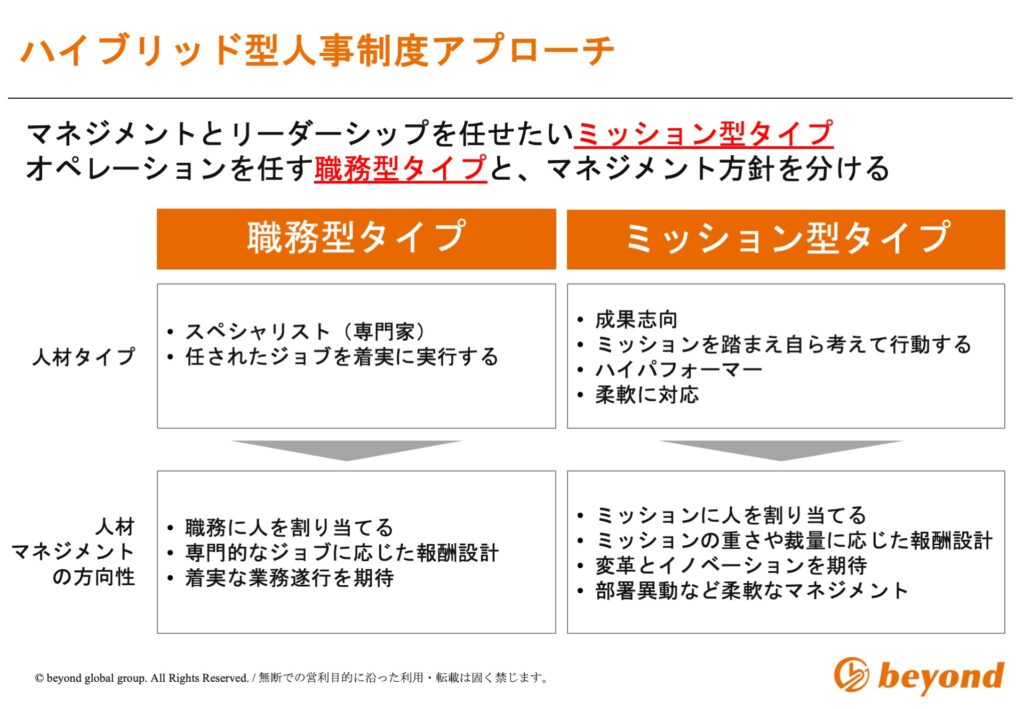

ジョブ型といっても、その中身にはバリエーションがあります。特に注目されているのが、「職務型」と「ミッション型」の違いです。

職務型は、その名の通り“業務内容”に基づいてジョブディスクリプションを定義します。職務の範囲が明確であるため、評価や報酬設計がしやすいという利点があります。一方で、変化の激しい事業環境では、職務内容が陳腐化したり、柔軟な役割変更が難しくなったりするという課題もあります。

それに対し、ミッション型は、“果たすべき役割や成果”に着目します。例えば「〇〇市場における売上拡大の戦略立案と実行」といったミッション単位で期待値を設計し、それを基に評価します。職務内容に縛られない柔軟な働き方が可能になり、自律性の高い人材には特にフィットしやすい仕組みです。

特にシンガポールのようなスピード感のある市場では、職務型だけで制度を組むと硬直化しやすく、ミッション型の視点を取り入れることで現地に即した運用が可能になります。定型的な業務には職務型が、変化の多いプロジェクト業務や新領域にはミッション型が適しています。現地の職務特性や組織フェーズに応じて、どちらの設計がよりパフォーマンスを引き出すかを見極める視点が求められます。

シンガポール拠点の現場では、「職務型だけでは動きが硬直化する」「ミッション型だけでは運用が属人的になりすぎる」といった声もあります。そこで注目されているのが、「ハイブリッド型人事制度」です。

これは、職務型の安定性とミッション型の柔軟性を組み合わせた実践的アプローチです。職務定義を土台としつつも、そこにミッションやプロジェクト単位の成果目標を設定することで、日々の業務に“動的な期待値”を付加していきます。

たとえば、営業部門においては「担当業務としての職務範囲」は明確にしつつ、「今期の重点ミッション」として「新規開拓3社」「既存顧客の契約更新率80%達成」など、成果目標を動的にアサインする設計が可能です。こうすることで、社員は「決まった職務を淡々とこなす」のではなく、「どのように成果を最大化するか」を常に意識するようになります。

ハイブリッド型は、「型にはめる制度設計」ではなく、「現場にフィットさせる運用力」が求められるモデルです。だからこそ、制度の土台だけでなく、評価者のスキルや対話の質が制度全体の成否を左右します。制度設計だけでなく、「どう運用していくか」「現場にどこまで裁量を持たせるか」までを視野に入れた、現実的な着地が求められるのです。

成果や役割に応じた処遇や評価制度を導入するだけでは、社員の行動は変わりません。その先に「自分はこの会社でどう成長していけるのか」「どんなキャリアが描けるのか」が明確に見えることで、はじめて制度が社員のモチベーションを後押しします。

特にシンガポールでは、キャリアへの自律性や転職を前提とした市場観が強いため、「この職務で成果を出した先に何があるのか?」が明示されていない企業には、優秀な人材が定着しづらくなります。

だからこそ、職務や等級に応じたキャリアパスを“見える化”することが重要です。たとえば、専門性を高めてスペシャリストとして昇給していくコースと、マネジメント領域に進むコースを分ける「複線型キャリア」。あるいは、営業→企画→マネジメントといった“横断的な成長ルート”を描けるように設計することで、社員が自分の未来に期待を持ちやすくなります。

「次にどんな役割が見えているか」が不明確な組織は、人材が“今の職務にしがみつく”か、“会社を離れて新天地を探す”か、という極端な選択肢を生み出します。キャリア設計の整備は、単なる人事資料ではなく、ローカル社員の未来への安心感をつくる経営課題なのです。

耳に痛い言葉かもしれませんが、制度改革の本質のひとつは、“組織の新陳代謝”をつくることです。つまり、組織にとって本当に必要な人材に残ってもらい、そうでない人材には自然と離れてもらえる仕組みにしていくこと。

これは決して“切り捨て”ではありません。むしろ、「この会社で成果を出せる人材像」が明確に定義されておらず、がんばっても報われない、成果を出さなくても居続けられるという曖昧な環境こそが、社員にとって不幸なのです。

特にシンガポールのように雇用の流動性が高い国では、社員は「自分がこの会社で評価されているか」「この環境で力を発揮できるか」をシビアに見ています。だからこそ、評価制度やパフォーマンスマネジメントを通じて、「どういう人材に報いるか」「どんな振る舞いは評価しないか」を明確にすることが、結果的に“辞めてほしくない人が残る”組織をつくる一歩になります。

制度が“人材のふるい”として機能するようになれば、上司も部下も評価に対して冷静に向き合えるようになります。組織にとって必要な人材を軸に制度を設計する。これは、これからのローカルマネジメントにおける最重要視点です。

制度設計がどれだけ整っていても、社員がそれを“納得できるか”は、日々のコミュニケーションにかかっています。特に評価というセンシティブなテーマにおいては、「何を期待されていたか」「なぜこの評価なのか」が本人に正しく伝わっているかどうかが、次の行動に大きく影響します。

その鍵を握るのが、1on1と360度フィードバックです。

1on1は、単なる雑談や進捗報告ではなく、「期待のすり合わせ」「評価の理由の言語化」「成長に向けた具体的なフィードバック」の場として機能させることが重要です。特に評価結果のフィードバック面談では、感情論ではなく、“行動と成果に基づいた説明”が求められます。

また、360度フィードバックを導入すれば、上司以外の視点——同僚や後輩、他部門など——からの評価を取り入れることができ、個人のパフォーマンスを多角的に捉えることができます。これにより、評価の納得感や公平性が高まり、組織全体としても信頼性のあるマネジメントへとつながっていきます。

制度はあくまで「土台」にすぎません。その上に、“納得の対話”という運用が乗ることで、初めて制度が“生きた仕組み”になります。

今、シンガポールをはじめとするアジア拠点の現場では、“変化を受け入れないこと”こそが最大のリスクになりつつあります。優秀な現地人材ほど、「成果に応じた正当な評価があるか」「自分のキャリアを預けられる制度があるか」を冷静に見極めています。そうした中で、これまでの日本型の人事制度では、もはや十分に機能しないという現実が浮き彫りになっています。

ジョブ型への移行や、パフォーマンスを軸とした評価制度は、その場しのぎのトレンドではありません。制度の導入を通じて、社員一人ひとりが“何を期待されているのか”を理解し、その成果が処遇やキャリアとつながっていると実感できること。それが、現地組織の力を最大限に引き出すための土台になります。

もちろん、導入すればすぐに成果が出るものではありません。職務の特性に合わせて制度をカスタマイズし、マネージャーの対話力や評価の運用力を高めていく必要があります。何より、制度を支える“思想”と“意志”が、マネジメント層にあるかどうかが試されます。

パフォーマンスマネジメント改革の本質は、「社員を変える」ことではなく、「社員が自ら変わりたくなる環境をつくること」にあります。そのための仕組みが整っていれば、ローカル社員は想像以上に力を発揮します。

beyond global group では、日本企業のグローバル化促進・企業体質の変革支援のために無料個別相談会を実施しております。 弊社のコンサルタントが、企業様のお悩みをお聞きした上で、課題の整理 / 他社事例のご紹介 / 予算の算出 / 解決策のご提案をいたします。

beyond global group は、

日本本社・海外現地法人の双方から、

世界で誇れる組織へ変革させる

企業体質変革パートナーです。

beyond global group の各拠点の

最新イベント情報・公開講座をご紹介

日本本社・海外現地法人のお客様の声を

ご紹介・ダウンロード

会社概要・各種サービス・

導入事例などをダウンロード